目录

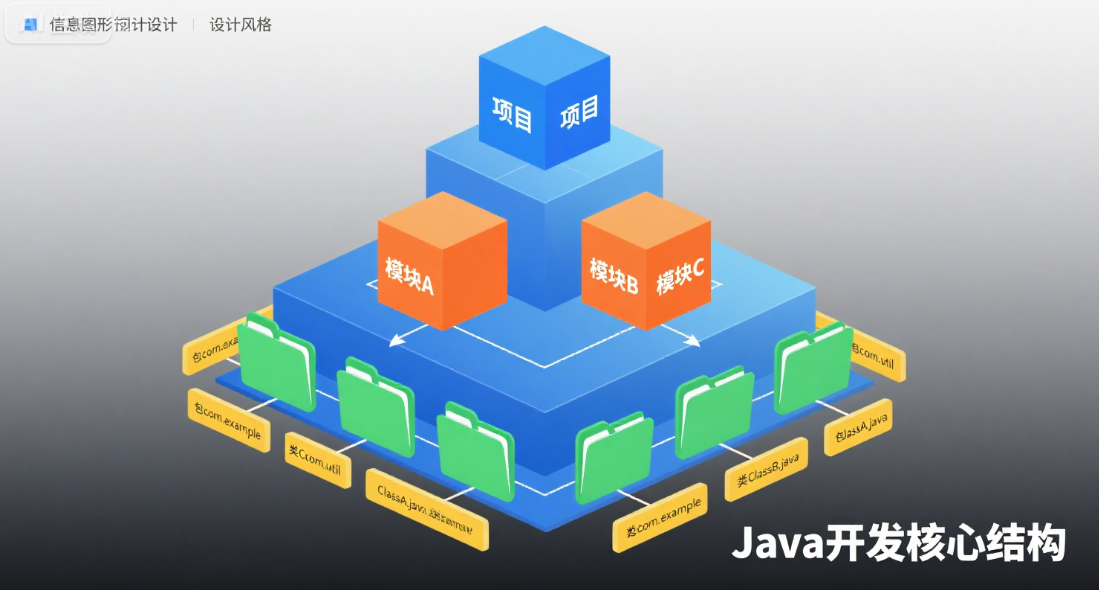

在 IntelliJ IDEA(IDEA)中开发 Java 程序时,项目(Project)、模块(Module)、包(Package)、类(Class) 构成了从宏观到微观的层级结构,它们分工明确又紧密关联,是组织代码的核心框架。以下从概念、作用及联系三方面进行梳理:

一、概念与作用:从宏观到微观的层级拆分

1. 项目(Project):最外层的 "大容器"

- 概念:IDEA 中最高层级的开发单元,是一个完整软件系统的 "总目录",包含所有与该系统相关的代码、配置文件、资源(如图片、文档)及模块。

- 作用:

- 统一管理所有开发资源,定义全局配置(如 JDK 版本、编码格式、版本控制关联)。

- 代表一个独立的软件产品(如 "电商平台" 项目、"学生管理系统" 项目)。

- IDEA 中的表现:在左侧 "Project" 窗口中,顶级目录即为项目,包含所有模块和全局配置文件(如

.idea文件夹)。

2. 模块(Module):项目的 "功能子单元"

- 概念:项目内部的细分单元,一个项目可包含多个模块,每个模块专注于实现系统的一个独立功能(如 "用户管理" 模块、"订单处理" 模块)。

- 作用:

- 实现功能拆分,降低代码耦合(不同模块可独立开发、编译、测试)。

- 支持模块间依赖(如 "订单模块" 需调用 "用户模块" 的接口获取用户信息)。

- IDEA 中的表现:项目目录下的子目录,每个模块有自己的

src(源代码)、resources(资源文件)和配置(如pom.xml),可通过 "Project Structure" 管理模块依赖。

3. 包(Package):模块内的 "代码分类夹"

- 概念:模块内部用于组织类的 "文件夹",本质是通过目录结构避免类名冲突,并按功能对类进行归类。

- 命名规范:采用 "域名反转" 格式(全小写),如公司项目常用

com.公司名.项目名.功能名(例:com.alibaba.ecommerce.user)。 - 作用:

- 解决类名冲突(不同包下可存在同名类,如

com.example.User和com.test.User)。 - 按功能归类代码(如

service包放业务逻辑类,dao包放数据访问类)。

- 解决类名冲突(不同包下可存在同名类,如

- IDEA 中的表现:在模块的

src/main/java目录下,以 "树形目录" 展示,包名中的.对应目录层级(如com.example对应com/example文件夹)。

4. 类(Class):代码的 "最小功能单元"

- 概念:Java 程序的基本组成单位,包含属性(数据)和方法(操作),是实现具体功能的代码载体。

- 定义规范:类名需用 "大驼峰命名法"(首字母大写,如

UserService、OrderController),一个.java文件通常对应一个类。 - 作用:封装具体逻辑(如

User类存储用户信息,UserService类实现用户注册、登录功能)。 - IDEA 中的表现:包目录下的

.java文件,打开后可见类的属性、方法及逻辑代码。

二、四者的核心联系:层级包含与协同工作

它们的关系可概括为:项目包含模块,模块包含包,包包含类,形成 "总 - 分 - 细 - 微" 的层级结构,具体协同逻辑如下:

包含关系:

项目(Project) ├─ 模块A(ModuleA,如用户模块) │ ├─ 包1(com.example.user.entity,存储实体类) │ │ └─ User.java(用户实体类) │ └─ 包2(com.example.user.service,存储业务类) │ └─ UserService.java(用户业务类) └─ 模块B(ModuleB,如订单模块) ├─ 包1(com.example.order.entity) │ └─ Order.java(订单实体类) └─ 包2(com.example.order.service) └─ OrderService.java(订单业务类)依赖关系:

- 模块间可依赖:模块 B(订单模块)可依赖模块 A(用户模块),通过导入模块 A 的包和类,实现 "订单关联用户" 的功能。

- 包与类的调用:同一模块内,包 2 的类可通过

import语句调用包 1 的类(如UserService调用User类)。

功能协同:

类实现最小功能→包按功能组织类→模块整合相关包实现独立功能→项目整合所有模块形成完整系统。例如:"电商平台" 项目通过 "用户模块"(含用户相关类)、"订单模块"(含订单相关类)的协同,实现从 "用户注册" 到 "下单支付" 的完整流程。

三、IDEA 中的实践意义:为什么需要这种结构?

- 降低复杂度:通过层级拆分,将庞大的系统拆解为可管理的模块、包和类,避免代码混乱。

- 提高可维护性:按功能分类的结构,让开发者能快速定位代码(如找用户相关功能→进用户模块→查

user.service包)。 - 支持团队协作:不同开发者可负责不同模块,通过模块依赖机制整合代码,减少冲突。

- 符合 Java 规范:包的命名和组织方式遵循 Java 语言规范,确保代码的通用性和可读性。

总结

在 IDEA 中开发 Java 时,项目是系统的 "总容器",模块是功能的 "子单元",包是类的 "分类夹",类是逻辑的 "实现体"。这四层结构从宏观到微观,既明确了各自的职责,又通过包含和依赖关系形成有机整体,是编写可维护、可扩展 Java 程序的基础。掌握它们的概念和联系,能帮助开发者更高效地组织代码,尤其是在大型项目开发中。

如果我的内容对你有帮助,请点赞,评论,收藏。接下来我将继续更新相关内容!