引言

在实时音视频系统中,RTSP(Real-Time Streaming Protocol)负责会话与控制,而 RTP(Real-time Transport Protocol)负责媒体数据承载。开发者在实现跨平台、低延迟的 RTSP 播放器或轻量级 RTSP 服务时,难点往往不在“能跑通”,而在弱网稳态、异构设备兼容、低延迟与可维护性的长期平衡。

本文以规范为主线(关键参考:RTSP/1.0: RFC 2326、RTSP/2.0: RFC 7826、RTP: RFC 3550、RTP A/V Profile: RFC 3551、H.264 over RTP: RFC 6184、HEVC(H.265) over RTP: RFC 7798、RTCP-FB: RFC 4585/5104、RTP FEC: RFC 5109),系统讲清 RTP 打包/解包 的必知要点,并穿插 大牛直播SDK 在跨平台低延迟实践中的工程做法与调参建议。

0. 会话控制与协商:RTSP 与 SDP 在 RTP 之前要解决什么

0.1 RTSP 基本流程(RFC 2326 / RFC 7826)

典型拉流序列(简化)

DESCRIBE rtsp://...→ 服务器返回 SDP,其中包含媒体类型、编码、负载类型(PT)、时钟、a=rtpmap、a=fmtp等;SETUP(单路或双路,UDP 或 TCP interleaved)→ 确认 传输通道(Transport:头),为 RTP/RTCP 建立承载;PLAY→ 开始传输 RTP/RTCP;TEARDOWN→ 释放会话。

工程建议

UDP 优先以追求极低时延;内网/专网或已打通 NAT 的环境优先选;

TCP interleaved(在 RTSP 控制连接上

$打头的内嵌通道)用于穿越复杂网络/NAT,代价是拥塞时更易累计时延;保留回退:UDP 失败自动切 TCP,或反之。

0.2 SDP 里与 RTP 打包/解包密切相关的字段

m=:媒体描述(如m=video 0 RTP/AVP 96);a=rtpmap:96 H264/90000:时钟频率(视频通常 90000 Hz);a=fmtp::分层参数与打包模式(H.264: RFC 6184):packetization-mode:0=Single NAL unit;1=Non-Interleaved(常用);2=Interleaved(极少用);profile-level-id:编码配置(影响解码器一致性);sprop-parameter-sets:Base64 的 SPS/PPS(可 out-of-band 下发);

HEVC/H.265: RFC 7798:

sprop-vps/sprop-sps/sprop-pps(Base64);亦有聚合/分片的负载格式(与 6184 思路相似但细节不同)。

工程建议

优先 packetization-mode=1(Non-Interleaved):实现复杂度适中、设备兼容性最好;

对仅在码流内带 SPS/PPS 的源,播放器端需支持从流内提取参数集,并在解码前做参数注入/刷新。

1. RTP 基础:头部、时间戳、标记位与 AV Profile

1.1 RTP 固定头(RFC 3550,12 字节)

V=2、P(padding)、X(扩展)、CC(CSRC 计数)、M(Marker)、PT(Payload Type)、seq(16bit 序号)、timestamp(32bit)、SSRC(32bit)。视频 M 位:常用于“帧结束”标记(但非强制,需容忍厂商差异)。

timestamp:视频典型 90kHz;音频随编码不同(如 AAC 常 48kHz)。

1.2 A/V Profile(RFC 3551)

定义静态 PT、时钟等通用规则;

**动态 PT(>=96)**常用于 H.264/H.265,具体由 SDP 的

a=rtpmap、a=fmtp配置。

工程建议

不依赖 M 位唯一判帧;结合 NALU 边界、FU 重组完成点、服务器行为 做多条件判定;

timestamp 用于 A/V 对齐;视频端若 B 帧/重排序,需处理 DTS/PTS 映射(播放器侧常以到达时序+timestamp 做平滑)。

2. H.264 / H.265 的 RTP 打包(Sender 侧)

2.1 H.264(RFC 6184)常见负载模式

Single NAL Unit:单个 NALU 直接承载,适用于不超过 MTU的片段;

Aggregation Packets(STAP-A 等):把多个小 NALU(如 SPS+PPS+IDR 组合)聚合到一个 RTP 包,降低包头开销;

Fragmentation Units(FU-A):将超 MTU 的 NALU 分片,带 S/E 起止标记。

打包策略

计算可用负载:

payload_budget = MTU - (IP+UDP+RTP+ext)(UDP 常见),IPv4 典型:1500 - (20+8+12) = 1460左右(保守再减一些头扩展空间);NALU ≤

payload_budget→ Single NALU;NALU >

payload_budget→ FU-A 分片:片头携带 S/E 标志;

中间片均为未置位;

最后一片可置

M=1(依服务器/实现策略);

关键帧起始处,可选发送 STAP-A(SPS+PPS+IDR),提高首包解码成功率(兼顾 SDP 中 sprop-parameter-sets)。

2.2 HEVC/H.265(RFC 7798)负载模式

同样存在聚合与分片思路;

HEVC NALU 头为 2 字节,分片/聚合单元的格式字段与 H.264 有别(实现时严依 7798);

参数集为 VPS/SPS/PPS,可 SDP 下发,也可随流内送达。

工程建议(发端)

MTU:内网 1500、公网/隧道环境可下探 1200/1300 以降低分片;

聚合策略:仅在明显收益时启用(如首帧 SPS/PPS/IDR 或大量极小 NALU),避免增加复杂度;

时间戳与序号:帧内统一 timestamp,包内 seq 递增;

M 位:按服务器/下游解析习惯配置,注意与“帧结束”的一致性。

3. RTP 解包(Receiver 侧):重排序、重组与抖动缓冲

3.1 序列号重排序与丢包检测

基于

seq做乱序重排,窗口大小与 端到端延迟预算正相关(窗口大 → 延迟高但更稳);追踪 wrap-around(16 位回绕);

判定丢包/超时:在 窗口/时间阈值内未等到缺失 seq,即判缺,触发丢包策略。

3.2 NALU 重组

Single NAL:直接入帧缓存;

FU:按 S..E 顺序拼接,中间缺包 → 本帧弃或错误隐藏(看策略);

Aggregation:逐个子 NAL 拆解后顺序交付。

3.3 抖动缓冲(JitterBuffer)与时钟

典型做法:到达时间戳(arrival ts) + RTP timestamp 双线索;

启动阶段:从小缓冲开始(如 30–80ms),根据网络抖动自适应增减;

Lip-sync:RTCP SR(带 NTP ↔ RTP 映射)可用于音画同步(RFC 3550/3551)。

3.4 弱网策略

错误隐藏:丢帧/丢片时尽量保持解码连续;

自适应丢弃:超过等待阈值的帧/片及时丢弃,避免全链路“背压”;

码流修复:容忍 M 位异常、AUD 断裂、非标 STAP,用启发式补偿。

工程建议(收端)

多条件判帧(NALU 边界 + FU 终止 + M 位 + Heuristic);

分路线程:网络接收、重排序、重组、解码/渲染分离,降低锁竞争;

零拷贝:避免频繁 memcpy,环形缓冲结合引用计数。

4. RTCP 的价值:质量测量与反馈

SR/RR(Sender/Receiver Report):带 NTP↔RTP timestamp 映射、丢包/抖动统计;

AVPF 扩展(RFC 4585):NACK(重传请求)、PLI/FIR(关键帧请求,RFC 5104);

FEC(RFC 5109)/RTX(RFC 4588):丢包恢复机制(RTSP 场景下适配度视服务器/设备而定)。

工程建议

内网/低延迟场景:轻 RTCP(周期性 SR/RR)即可;

公网/弱网:若链路与设备支持,启用 NACK/PLI 能显著改善体验;

注意 RTSP 场景下重传代价:TCP 内嵌更易“放大抖动”,UDP+NACK 要平衡时延与修复。

5. 传输模式与 MTU:UDP vs TCP Interleaved

UDP:抖动小、等待少 → 最低时延;需处理 NAT、端口放通;

TCP Interleaved:穿越性好,报文以

$ <channel> <len> <RTP/RTCP payload>在控制连接内复用;在拥塞/丢包时更易积压并拉高时延。MTU 选择:

IPv4/UDP/RTP 典型 MTU=1500 时,建议单包负载 ≤ 1400 左右;

VPN/隧道/公网环境,1200–1300 更稳妥。

RTP Header Extension:如需统计或打点,控制扩展开销,避免二次分片。

6. 安全与认证(简述)

RTSP 认证:Basic / Digest(参考上篇);

RTSPS/SRTP:RTSP over TLS、RTP 加密(SAVP/SAVPF),在强安全场景考虑,注意终端/设备一致性与 CPU 开销。

7. 大牛直播SDK的工程实现要点(发端+收端)

安卓轻量级RTSP服务采集摄像头,PC端到安卓拉取RTSP流

7.1 轻量级 RTSP 服务模块(发端/RTP 打包侧)

内置打包器:按 RFC 6184/7798 选择 Single/FU/聚合;

自适应 MTU:配置可调,默认保守避免外层再分片;

参数集策略:首帧 STAP-A(或 HEVC 聚合包)携带 VPS/SPS/PPS + 关键帧,兼容更多播放器;

UDP/TCP 双栈:SETUP 时自适应协商,失败回退;

事件回调:RTP 出包回调、码流统计、录制/转发钩子,便于对接 AI 分析或链路监控。

7.2 跨平台 RTSP 播放器(收端/RTP 解包侧)

统一重排序/重组引擎:Windows/Linux/Android/iOS/Unity 共享核心代码;

自适应 JitterBuffer:以抖动统计动态调延;首屏与卡顿恢复使用不同策略;

多条件判帧:M 位不可靠时依靠 FU 终止+NALU 语义校验;

零拷贝与池化:RTP 缓冲、片段拼接、帧缓存均采用池化与引用计数;

弱网容错:FU 缺片快速放弃、错误隐藏、按“可解码最小集合”尽快交付解码;

调参面板:MTU、抖动窗口、NACK/PLI(若上游支持)、TCP/UDP 强制切换、日志级别。

实践效果(方法论而非绝对值):

内网 UDP:端到端可做到 <150–200 ms 的播放体验;

公网/蜂窝网络:视网络而定,在 100–300 ms 之间通过抖动缓冲/NACK/PLI 可达更稳态;

CPU/功耗:零拷贝/池化 + 硬解(可选)对多路并发收益显著。

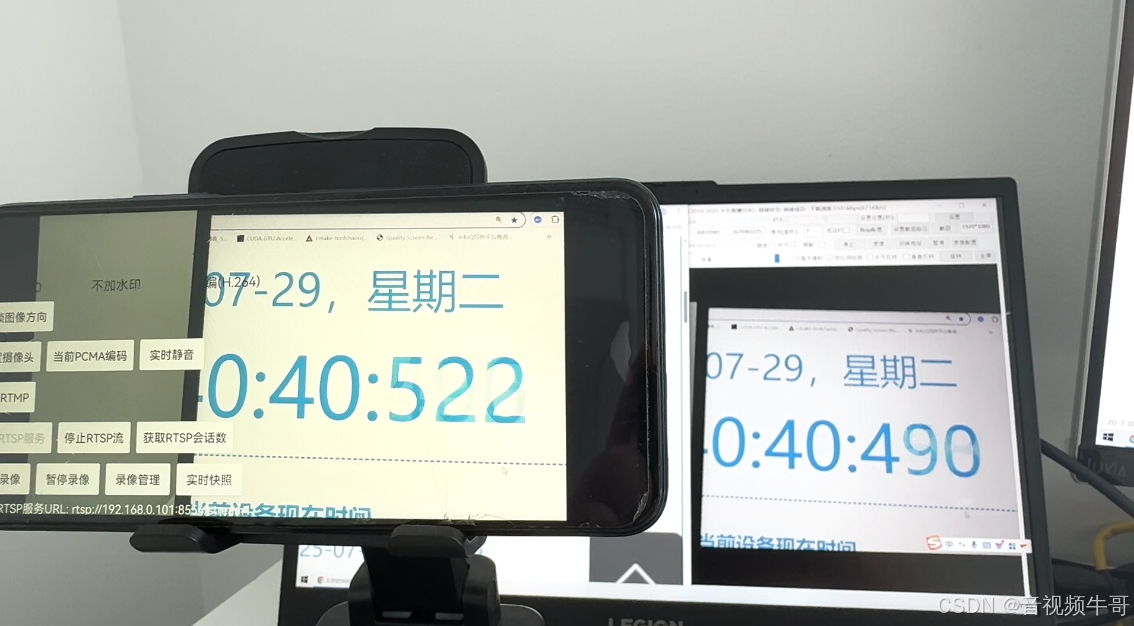

Android平台RTSP播放器时延测试

8. 关键算法草图(示意伪代码)

发端:H.264 FU-A 打包(简化)

budget = mtu - (IP+UDP+RTP+ext)

for each NALU in access_unit:

if size(NALU) <= budget:

send_rtp_single_nal(NALU, M = is_last_nalu_of_frame)

else:

bytes_left = size(NALU) - 1 // skip NAL header

nal_hdr = NALU[0]

fu_hdr.S = 1; fu_hdr.E = 0; fu_hdr.Type = nal_hdr.type

while bytes_left > 0:

chunk = min(budget - FU_HEADER_LEN, bytes_left)

fu_hdr.S = (first_fragment ? 1 : 0)

fu_hdr.E = (bytes_left - chunk == 0 ? 1 : 0)

payload = [FU_INDICATOR(nal_hdr), fu_hdr] + next(chunk)

send_rtp(payload, M = fu_hdr.E && is_last_nalu_of_frame)

bytes_left -= chunk

收端:重排序 + FU 重组(简化)

on_rtp_packet(pkt):

if out_of_order(pkt.seq): insert_and_reorder(pkt)

frame_key = (pkt.ssrc, pkt.timestamp)

if is_single_nal(pkt): append_to_frame(frame_key, pkt.payload)

else if is_fu(pkt):

update_fu_state(frame_key, pkt)

if fu_complete(frame_key): append_reassembled_nal(frame_key)

if frame_complete(frame_key) or timeout(frame_key):

deliver_if_decodable(frame_key)

抖动缓冲自适应(简化)

jitter_ms = ewma(jitter_ms, measured_interarrival_jitter)

target_delay = clamp(base_delay + k * jitter_ms, min_delay, max_delay)

if underflows(): increase_delay_fast()

if stable(): decrease_delay_slow()

9. 调试与互通清单(落地必备)

Wireshark 过滤:

rtsp || rtp || rtcp;检查seq/timestamp/M/SSRC/PT、FU 连续性;SDP 校验:

rtpmap/fmtp/packetization-mode/profile-level-id/sprop-*是否与编码器一致;边界条件:IDR 前参数集是否齐备、跨帧 FU 是否越界、M 位不可靠时能否判帧;

MTU/分片:公网/隧道调低单包负载,避免下层再分片;

UDP/TCP 回退:确保 SETUP 失败后有兜底路径;

RTCP:开启 SR/RR 统计,必要时 PLI/NACK(设备支持时)。

结语

RTP 的打包与解包不是“写几百行代码”就能一劳永逸的模块,它承载了跨平台互通、弱网韧性、低延迟体验三者之间的长期权衡。遵循 RFC 3550/3551、RFC 6184、RFC 7798 等核心规范,结合 JitterBuffer 自适应、FU/STAP 正确实现、UDP/TCP 模式取舍、RTCP 反馈与工程化零拷贝,才能把“能播”做成“播得稳、播得顺、播得优”。

大牛直播SDK 在轻量级 RTSP 服务与跨平台 RTSP 播放器中,已将上述要点沉淀为可复用的能力:发端自适应打包、收端稳态重组与抖动控制、双栈传输与安全认证、可观测与调参。这类“底层稳定器”,正是 AI 原生与行业落地的必要前提。

📎 CSDN官方博客:音视频牛哥-CSDN博客