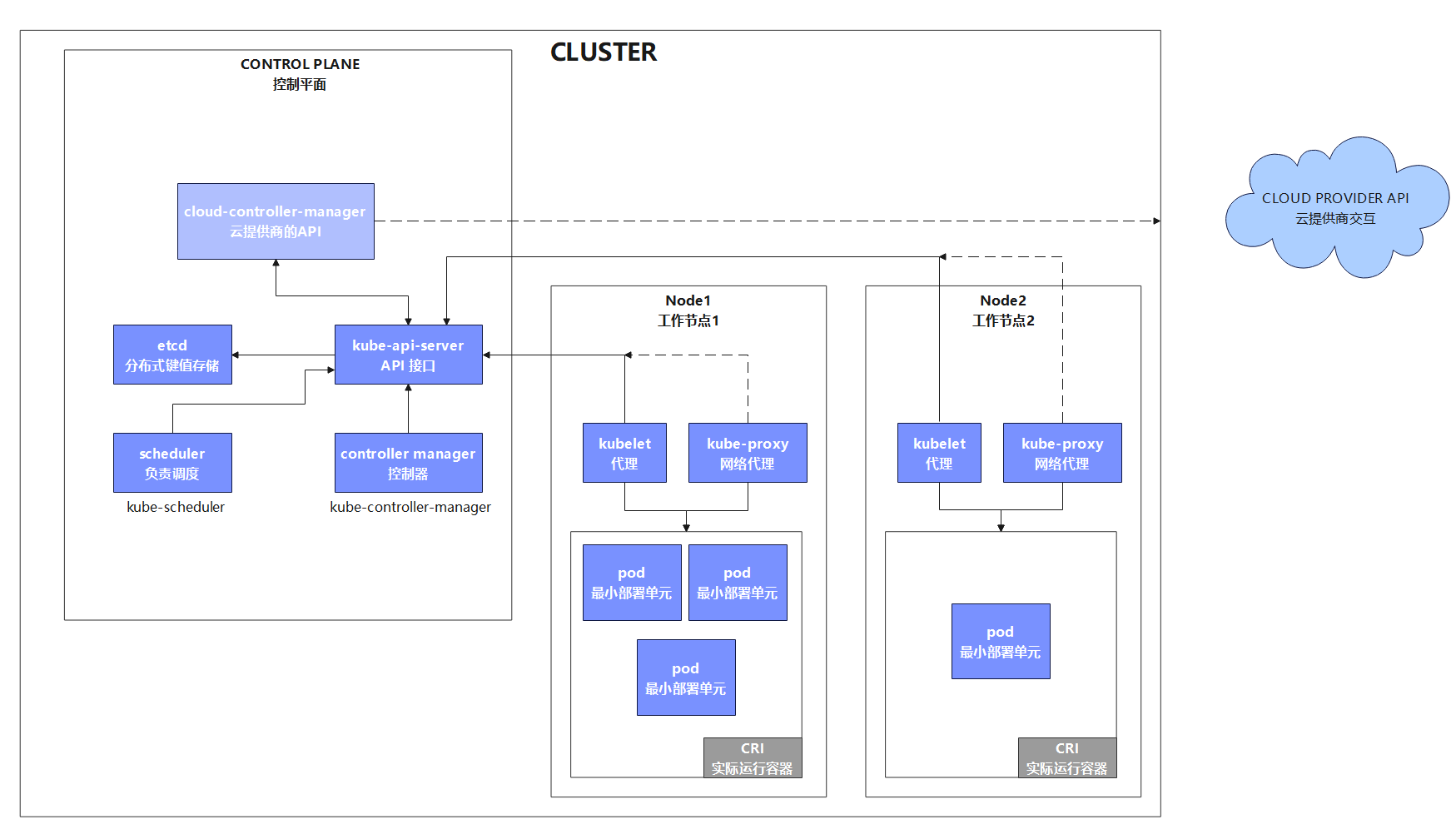

Kubernetes(简称 K8s)是一款开源的容器编排平台,核心目标是实现容器化应用的自动化部署、扩展、故障恢复和运维管理。其设计遵循 “主从架构”(Control Plane + Node),组件分工明确,通过 “声明式 API” 和 “控制器模式” 实现集群状态的自动调谐。

一、Kubernetes 整体架构

K8s 集群由两部分组成:控制平面(Control Plane) 和工作节点(Node)。控制平面是集群的 “大脑”,负责决策;工作节点是 “手脚”,负责运行容器化应用。

| 角色 | 核心作用 | 部署建议 |

|---|---|---|

| 控制平面(CP) | 管理集群状态(如 Pod 调度、副本数量、故障恢复) | 生产环境需多节点高可用部署 |

| 工作节点(Node) | 运行容器化应用,执行控制平面下发的任务 | 数量根据业务负载扩展 |

二、核心组件

K8s 的功能依赖于多个组件的协同工作,组件分为 “控制平面组件” 和 “工作节点组件” 两类,部分组件还需依赖外部插件(如容器运行时、网络插件)。

1. 控制平面组件(Control Plane Components)

控制平面组件通常部署在专用的控制节点上,负责集群的 “决策与管理”。

| 组件名称 | 核心功能 | 关键特性 |

|---|---|---|

| kube-apiserver | 集群的 “统一入口”,所有操作(如创建 Pod、查询状态)都通过它执行 | - 唯一与 etcd 交互的组件(读写集群状态) - 提供 RESTful API,支持认证 / 授权 - 是组件间通信的 “中枢”(其他组件不直接交互,均通过 apiserver) |

| etcd | 分布式键值(Key-Value)数据库,存储集群的所有状态信息(如 Pod 配置、Service 规则) | - 强一致性(基于 Raft 协议),确保集群状态可靠 - 生产环境需 3/5 节点集群部署(高可用) - 仅 kube-apiserver 可直接读写 etcd |

| kube-scheduler | 负责将 “未调度的 Pod” 分配到合适的工作节点(Node) | - 调度依据:资源需求(CPU / 内存)、亲和性 / 反亲和性、污点 / 容忍、节点负载等 - 仅负责 “调度决策”,不执行 Pod 启动(由 kubelet 执行) |

| kube-controller-manager | 运行各类 “控制器”,监控集群状态,确保 “实际状态” 向 “期望状态” 对齐(调谐) | 内置核心控制器: - 副本控制器(ReplicaSet):维持 Pod 副本数 - 节点控制器(NodeController):监控节点健康 - 部署控制器(Deployment):管理 Pod 升级 - 服务控制器(ServiceController):关联 Pod 与 Service |

| cloud-controller-manager | (可选)对接云服务商 API(如 AWS、阿里云),实现云资源联动(如负载均衡、存储) | 仅在 “云环境” 中部署,物理机 / 私有集群无需此组件 |

2. 工作节点组件(Node Components)

每个工作节点(Node)都必须部署以下组件,负责 “执行控制平面的任务” 和 “管理本地容器”。

| 组件名称 | 核心功能 | 依赖关系 |

|---|---|---|

| kubelet | 监控本节点的 Pod,确保 Pod 内的容器正常运行(启动、重启、停止) | - 从 apiserver 获取 Pod 的 “期望状态”(如容器镜像、资源限制) - 调用 “容器运行时”(如 containerd)执行容器操作 - 定期向 apiserver 上报本节点和 Pod 的状态 |

| kube-proxy | 实现 K8s 的 “服务(Service)” 网络功能,维护节点的网络规则 | - 为 Service 分配 “虚拟 IP(ClusterIP)”,并将流量转发到后端 Pod - 支持两种模式: 1. iptables 模式(默认,轻量):通过 iptables 规则实现转发 2. ipvs 模式(高性能):适合大规模集群 - 确保 Pod 间、Pod 与外部的网络连通性 |

| 容器运行时(CRI) | 实际运行容器的软件,需符合 K8s 的 “容器运行时接口(CRI)” | 常用选项: - containerd(目前主流,Docker 已弃用直接支持,需通过 containerd) - CRI-O(专为 K8s 设计,轻量) - Docker(需额外安装 cri-dockerd 适配器,逐步淘汰) |

3. 必备插件(Add-ons)

部分核心功能需通过插件实现,控制平面和节点均需依赖:

网络插件(CNI):实现 Pod 间跨节点通信(K8s 本身不提供网络功能),常用插件如 Calico、Flannel、Weave Net。

DNS 插件(CoreDNS):为集群内的 Pod 和 Service 提供 DNS 解析(如通过 Service 名称访问 Pod),是集群默认组件。

存储插件(CSI):对接持久化存储(如云硬盘、NAS),实现 Pod 存储持久化(容器存储默认临时,删除 Pod 后数据丢失),常用插件如 AWS EBS CSI、阿里云 CSI。

三、Kubernetes 核心工作原理

K8s 的核心逻辑是 “声明式调谐”:用户通过 API 声明 “期望的集群状态”(如 “部署 3 个 Nginx 副本”),K8s 自动将 “实际状态” 调整为 “期望状态”,无需用户手动操作。

1. 核心模式:声明式 API + 控制器模式

这是 K8s 与传统 “命令式工具”(如 Docker Compose)的本质区别:

声明式 API:用户只需定义 “最终要什么”(如

kubectl apply -f nginx-deploy.yaml),无需关心 “如何实现”;K8s 会记录这个 “期望状态” 到 etcd。控制器模式:每个控制器(如 Deployment 控制器)通过 apiserver “监听” 集群状态,对比 “期望状态” 和 “实际状态”:

若实际状态 ≠ 期望状态(如 Pod 副本数不足 3 个),控制器会触发 “调谐操作”(如创建新 Pod);

若实际状态 = 期望状态,控制器则 “静默监控”,不做操作。

2. 典型工作流程:部署一个 Nginx 应用

以 “通过 Deployment 部署 3 个 Nginx 副本” 为例,理解 K8s 组件的协同逻辑:

用户提交请求:通过

kubectl apply -f nginx-deploy.yaml向 apiserver 发送 “创建 Deployment” 的请求,指定 “3 个副本”。apiserver 处理:验证请求合法性后,将 Deployment 的 “期望状态”(3 副本)存入 etcd,并返回 “创建成功” 给用户。

控制器调谐:Deployment 控制器通过 apiserver 监听 Deployment 资源,发现 “期望 3 副本” 但 “实际 0 副本”,于是自动创建一个 ReplicaSet(负责维护副本数),并将 ReplicaSet 的状态存入 etcd。

调度 Pod:ReplicaSet 控制器监听 ReplicaSet 资源,发现 “期望 3 副本”,向 apiserver 请求创建 3 个 Pod。kube-scheduler 监听 “未调度的 Pod”,根据节点资源、亲和性等规则,将 3 个 Pod 分别调度到 3 个不同的 Node 上,并将 Pod 的 “调度结果”(绑定到某个 Node)存入 etcd。

启动容器:每个 Node 上的 kubelet 通过 apiserver 监听 “分配给本节点的 Pod”,调用 containerd 拉取 Nginx 镜像,启动容器,并定期向 apiserver 上报 Pod 状态(如 “Running”)。

网络访问:用户创建 Service(

kubectl expose deployment nginx-deploy --port=80),kube-proxy 在每个 Node 上维护 iptables 规则,为 Service 分配 ClusterIP(如 10.96.0.10),并将访问 ClusterIP 的流量转发到 3 个 Nginx Pod,实现负载均衡。故障自愈:若其中一个 Nginx Pod 意外崩溃(状态变为 “CrashLoopBackOff”),ReplicaSet 控制器通过 apiserver 发现 “实际 2 副本 < 期望 3 副本”,立即请求创建 1 个新 Pod,kube-scheduler 重新调度,kubelet 启动新容器,最终恢复 3 副本状态。

3. 核心概念:Pod 与 Service 的关系

- Pod:K8s 的最小部署单元,一个 Pod 可包含 1 个或多个容器(如 “应用容器 + 日志收集容器”),容器间共享网络和存储。

❗ 注意:Pod 是 “临时的”,会因节点故障、调度更新等原因销毁重建,IP 地址会变化,无法直接作为固定访问入口。 - Service:为 “一组相同功能的 Pod” 提供固定访问入口(如 ClusterIP、NodePort),通过 “标签选择器”(Label Selector)关联 Pod。即使 Pod 销毁重建,Service 的 IP 和端口不变,确保外部访问不中断。

四、关键辅助概念

理解以下概念能更好地掌握 K8s 的使用场景:

Namespace:实现 “资源隔离”,将集群划分为多个虚拟子集群(如 “开发环境”“测试环境”“生产环境”),避免不同环境的资源冲突。

ConfigMap/Secret:管理应用配置:

ConfigMap:存储明文配置(如数据库地址、端口);

Secret:存储敏感信息(如密码、Token),会进行 Base64 编码(非加密,需配合外部加密工具如 Vault 实现安全存储)。

Volume:解决 “容器存储临时化” 问题,将外部存储(如本地磁盘、云硬盘、NAS)挂载到 Pod 内,实现数据持久化(Pod 删除后数据不丢失)。

五、总结

K8s 的架构和原理围绕 “自动化、高可用、可扩展” 设计:

架构层面:控制平面决策,工作节点执行,组件间通过 apiserver 通信,etcd 保障状态可靠;

原理层面:通过 “声明式 API + 控制器模式” 实现自愈,无需人工干预;

核心价值:屏蔽容器底层的复杂性,让用户专注于应用本身,而非基础设施运维,支撑大规模容器集群的稳定运行。