1.1计算机网络概述

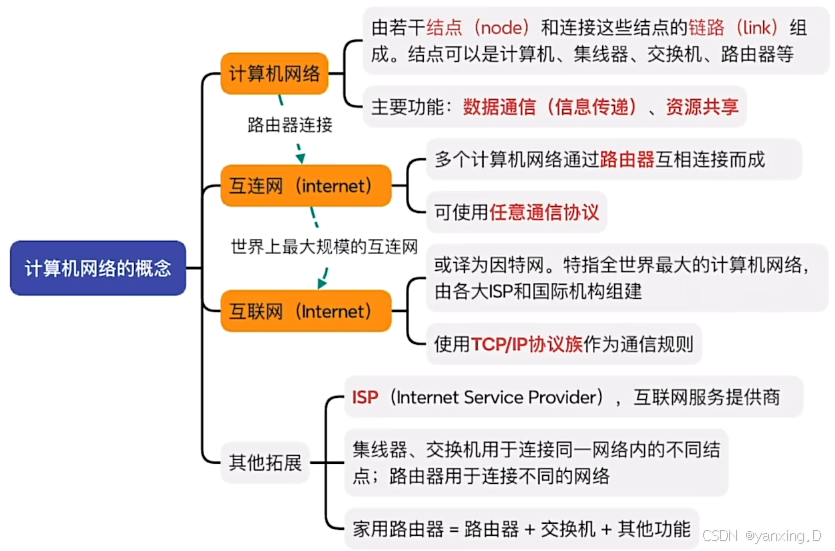

计算机网络概念

计算机网络(Computer networking):是一个众多分散的、自治的计算机系统,通过通信设备与线路连接起来,由功能完善的软件实现资源共享和信息传递的系统。

计算机网络由若干个结点(node)和连接这些节点的链路(link)组成。

结点可以是计算机、集线器、交换机、路由器等。

链路可以是有线链路、无线链路。互连网泛指由多个计算机网络互连而成的计算机网络,可使用任意通信协议。

互联网指当前全球最大的、开放的、由众多网络和路由器互连而成的特定计算机网络,使用TCP/IP作为通信协议。

计算机网络的组成

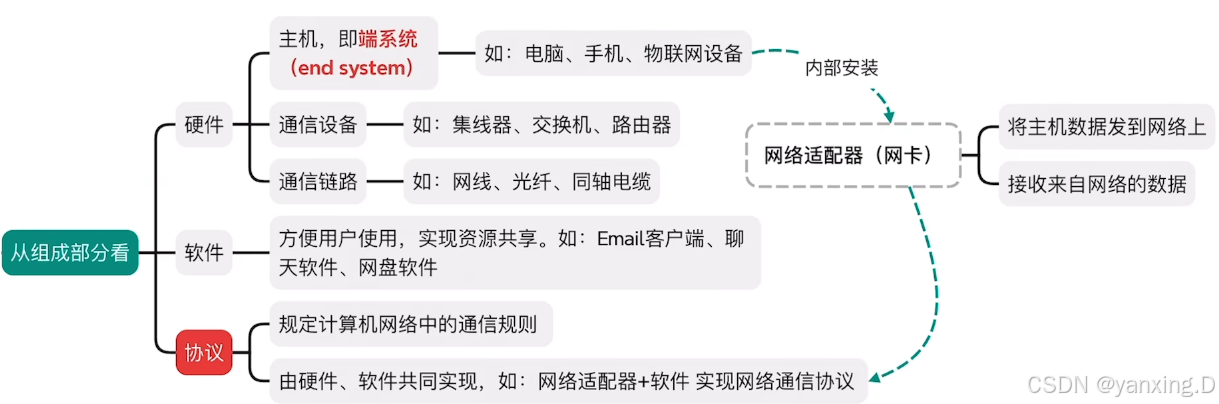

- 从组成部分看

由硬件、软件、协议三大部分组成。

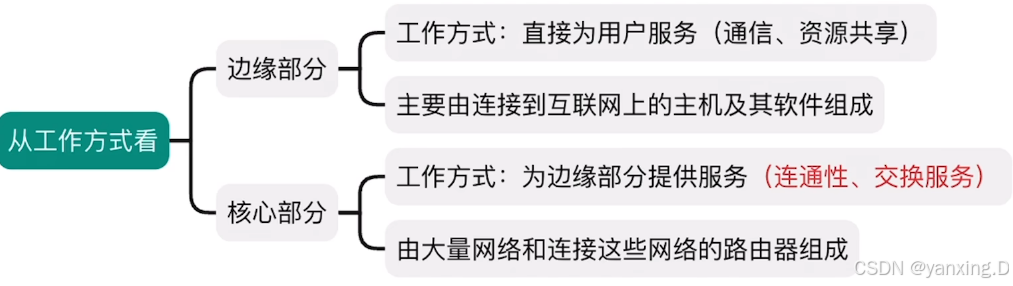

- 从工作方式看

分为边缘部分和核心部分。

边缘部分- 工作方式:直接为用户服务(通信、资源共享)

- 主要由连接到互联网上的主机及其软件组成

核心部分 - 工作方式:为边缘部分提供服务(连通性、交换服务)

- 由大量网络和连接这些网络的路由器组成

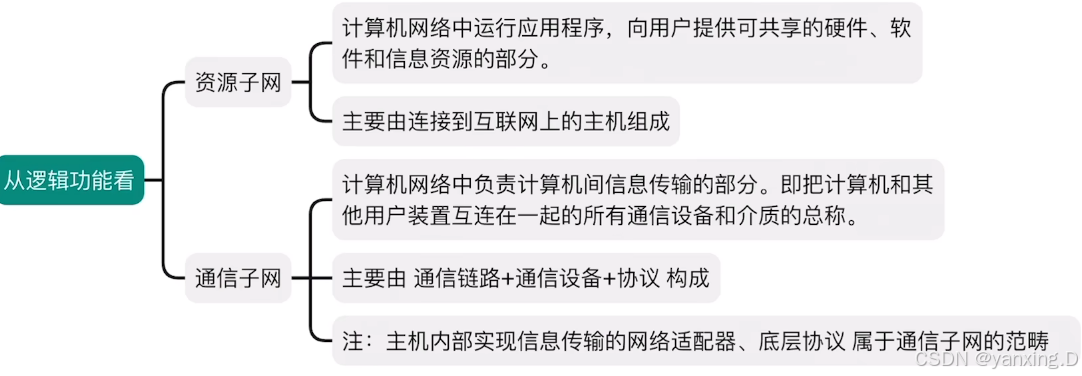

- 从逻辑功能看

分为资源子网和通信子网

资源子网- 计算机网络中运行应用程序,向用户提供可共享的硬件、软件和信息资源的部分。

- 由连接到互联网主机组成

通信子网 - 计算机网中负责负责计算机间信息传输的部分。即把计算机和其他用户装置互连在一起的所有通信设备和介质的的总称。

- 由通信链路+通信设备+协议 构成

注: 主机内部实现信息传输的网络配置、底层协议属于通信子网的范畴

计算机网络的功能

- 数据通信 实现计算机之间数据传输。是最基本、最重要的功能。

- 资源共享 硬件、软件、信息共享。

- 分布式处理 将某个复杂任务分配给网络中多台计算机处理

- 负载均衡 网络中各台计算机共同分担繁重工作。

- 提高可靠性 可以通过网络另一台计算机备份以提高计算机系统的可靠性。

电路交换、报文交换、分组交换

电路交换

通过物理线路的连接,动态分配传输线路资源。

优点:

- 通信时延小

- 有序传输

- 没有冲突

- 适用范围广

- 实时性强

- 控制简单

缺点: - 建立连接时间长

- 线路利用率低

- 灵活性差

- 难以规格化

- 难以实现差错控制

报文交换:

报文交换是一种 存储–转发式 的通信方式。

在通信过程中,发送方把一整份报文(Message,比如一封完整的电报、一封电子邮件)传送到交换节点,节点把整个报文先 存储 下来,然后再转发到下一个节点,直到送达接收方。

优点:

- 无需建立连接

- 动态分配线路

- 线路可靠性高

- 线路利用率高

- 提供多目标服务

缺点: - 转发时延高

- 缓存开销大

- 错误处理低效

分组交换:

一种 存储—转发式的数据传输方式。

它把一条完整的报文(Message,比如你发的一封邮件、一张图片)切分成 若干小数据块(分组,Packet),每个分组独立在网络中传输,最终在接收端按顺序重新组装。

优点:

- 无建立时延

- 线路利用率高

- 简化了存储管理

- 加速传输

- 减小了出错概率和重发数据量

缺点: - 存在存储转发时延

- 需要传输额外的信息量

- 当分组交换网采用数据报错服务时,可能出现失序、丢失或重复分组的情况

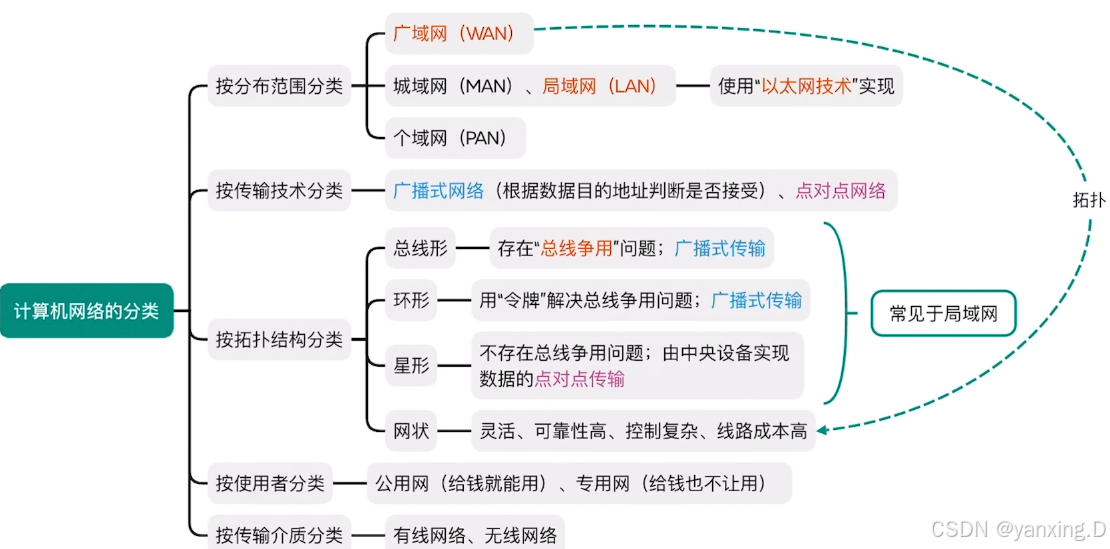

计算机网络分类

按分布范围分类:

- 广域网(WAN) 几十~几千公里 <跨国/跨省/跨州>

- 城域网(MAN) 几公里~几十公里<一个或几个相邻的城市>

- 局域网(LAM) 几十米~几公里<学校/企业/工作单位/家庭>

- 个人区域网(PAN)几十米内<家庭 /个人>

按传输技术分类:

- 广播式网络

当一台计算机发送数据分组时,广播范围内所有计算机都会收到该分组,并通过检查分组的目的地址决定是否接收该分组 - 点对点网络

数据只会从发送方‘’点对点‘’发给接收方,精准送达

按拓扑结构分类: - 总线型网络

- 结构:所有设备都连接到一条公共传输介质(如同一根总线/电缆)上。

- 优点:

结构简单,布线容易。

成本低,适合小型局域网。 - 缺点:

总线故障会导致整个网络瘫痪。

数据冲突多,扩展性差。

- 星形网络

- 结构:所有设备都通过独立的链路连接到一个中心节点(集线器、交换机)。

- 优点:

易于管理和维护。

某个节点或链路出问题不会影响整体。

扩展性好。 - 缺点

中心节点故障会导致整个网络瘫痪。

对中心节点要求高,成本相对大。

- 环形网络

- 结构:各设备首尾相连,形成一个闭合的环路。

- 优点:

数据沿环路单向传输,避免冲突。

每个节点都有平等地位。 - 缺点:

任意节点或链路故障都可能导致整个网络瘫痪。

故障定位和维护复杂。

- 树形网络

- 结构:以星型为基础,分层扩展,类似树状结构。

- 优点:

层次清晰,易于扩展和管理。

各分支相对独立,局部故障不影响全局。 - 缺点:

高层节点/链路故障会影响较大范围的子节点。

布线复杂,成本高于星型。

- 网状网络

- 结构:每个节点与多个节点直接相连,形成网格结构。可分为全连接和部分连接。

- 优点:

高可靠性,冗余路径多,任意链路/节点故障不影响整体。

通信效率高,延迟低。 - 缺点:

布线复杂,成本极高。

适合节点较少或高可靠性要求的场景。

按使用者分类:

- 公用网 向公众开放的网络

- 专用网 仅供某个组织内部使用的网络

按传输介质分类: - 有线

- 无线

计算机网络的性能指标

速率

连接到网络上的节点在信道上传输数据的速率。也称数据率或比特率、数据传输速率

单位:bit/s ,bps

信道(Channel):表示向某一方向传输信息的通道(并非通信线路)一条通信线路在逻辑上往往对应一条发送信道和一条接收信道

带宽

某信道所能传送的最高数据率

结点间的通信实际能达到的最高速率,由带宽、节点性能共同限制

吞吐量

单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的实际数据量。

吞吐量受带宽限制、受复杂网络负载情况影响。

时延(Delay)

数据从网络的一端传送到另一端所需时间。有时也称为延迟或迟延

总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

时延带宽积

含义:一条链路中,已从发送端发出但尚未到达接收端的最大比特数

时延带宽积=传播时延∗带宽时延带宽积 = 传播时延 * 带宽时延带宽积=传播时延∗带宽

往返时延RTT

表示从发送方发送完数据,到发送方收到来自接收方的确认总共经历的时间

信道利用率

指某个信道有百分之多少的时间是有数据通过的

信道利用率=有数据通过时间/(有+无)数据通过时间信道利用率 = 有数据通过时间/(有+无)数据通过时间信道利用率=有数据通过时间/(有+无)数据通过时间

1.2计算机网络体系结构与参考模型

计算机网络分层结构

计算机网络的各层及其协议的集合称为网络的体系结构(Architecture)

计算机网络体系结构通常都具有可分层的特性,它将复杂的大系统分成若干较容易实现的层次。

分层的基本原则如下:

- 每层都实现一种相对独立的功能,降低大系统的复杂度。

- 各层之间的接口自然清晰,易于理解,相互交流尽可能少。

- 各层功能的精确定义独立于具体的实现方法,可以采用最合适的技术来实现。

- 保持下层对上层的独立性,上层单向使用下层提供的服务。

- 整个分层结构应能促进标准化工作。

实体

在计算机网络分层结构中,第 nnn 层中的活动元素通常称为第nnn层实体。具体来说,实体指任何可发送或接收信息的硬件或软件进程,通常是某个特定的软件模块。不同机器上的同一层称为对等层,同一层的实体称为对等实体。

协议

即网络协议,是控制对等实体之间进行通信的规则的集合,是水平的。

三要素:

- 语法: 数据与控制信息的格式。

- 语义: 需要发出何种控制信息、完成何种动作及做出的何种应答。

- 同步(时序): 执行各种操作的条件、时序关系等,即事件实现顺序的详细说明。

接口

同一节点内相邻两层的实体交换信息的逻辑接口,又称为服务询问点。

服务

指下层为紧密的上层提供的功能调用,是垂直的。

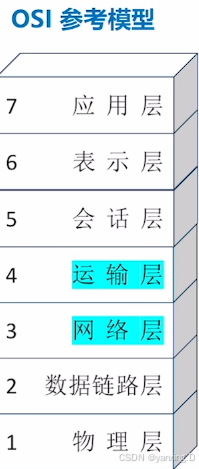

OSI参考模型

物理层: 实现相邻节点之间的比特(0/1)的传输。

- 需要定义电路接口参数

- 需要定义传输信号的含义、电气特征

数据链路层: 确保相邻节点之间的链路逻辑上无差错。

- 差错控制: 检错+纠错;检错+丢弃+重传

- 流量控制: 协调两个节点的速率

网络层: 把"分组"从源节点转发到目的结点。

- 路由选择: 构造并维护路由表,决定分组到达目的节点的最佳路径

- 分组转发: 将“分组”从合适的端口转发出去

- 拥塞控制: 发现网络拥塞,并采取措施缓解拥塞

- 网际互联: 实现异构网络互联

传输层: 实现端到端通信(即实现进程到进程的通信,“端”指“端口”)

- 复用和分用: 发送端几个高层实体复用一条低层的连接,在接收端在进行分组

会话层: 管理进程间会话

- 会话管理: 采用检查点机制,当通信失效时,从检查点继续恢复通信

表示层: 解决不同主机上信息表示不一致的问题

- 数据格式转换、数据加密与解密、数据压缩与恢复、

应用层: 为网络用户或应用程序提供各种服务

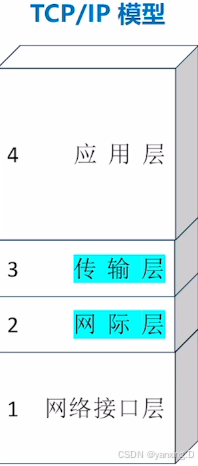

TCP/IP模型

网络接口层: 实现相邻结点间的数据传输(为网络层传输“分组”)。具体如何传输不做规定。

传输层: 与OSI参考模型的传输层类似,即使得发送端和目的端主机上的对等实体进行对话

常用两种协议:

- 传输控制协议(TCP): 面向连接,传输数据之前必须先建立连接,能够提供可靠的交付。数据传输单位是报文段。

- 用户数据报协议(UDP): 无连接的,不保证提供可靠的交付,只能提供“尽最大努力交付”。数据传输的单位是用户数据报。