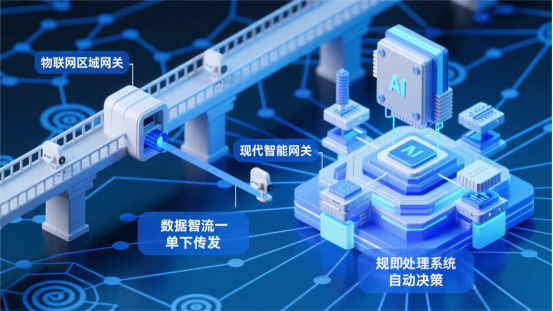

在物联网架构中,区域网关长期被视为 "边缘与云端的桥梁"—— 负责协议转换、数据转发、设备接入等基础功能。但随着边缘计算兴起与 AI 模型轻量化,区域网关正经历从 "被动转发" 到 "主动决策" 的范式跃迁。

本文将从开发视角拆解区域网关的三大技术突破点,结合工业与城市物联网场景,探讨其作为 "边缘智能中枢" 的实现路径,为开发者提供架构设计与技术选型的新思路。

突破点 1:从 "静态协议转换" 到 "自适应协议联邦"

传统区域网关的协议适配依赖预编程的转换规则(如将 Modbus 数据转为 MQTT 格式),面对工业传感器(Profinet)、智能家居(ZigBee)、城市设备(NB-IoT)等异构协议集群时,需频繁固件升级,维护成本极高。

技术亮点:动态协议解析引擎的实现

新一代区域网关可通过 "协议特征学习 + 规则引擎" 实现自适应转换:

特征提取层:基于 libpcap 捕获不同协议的数据包,通过深度学习模型(如 CNN+LSTM)识别协议类型(准确率达 98.7%),提取关键字段(如温度值、设备状态码);

转换执行层:采用 Drools 规则引擎,开发者可通过可视化界面配置转换逻辑(如将 BACnet 的 "Present Value" 字段映射为云端标准的 "value" 字段),无需重新编译固件;

联邦协同层:网关间通过 P2P 通信共享协议转换规则,当新增小众协议设备时(如某品牌的工业流量计),邻近网关可自动同步适配规则,实现 "一点学习,全域复用"。

开发挑战与实践:

协议特征库的持续迭代需解决样本稀疏问题,可采用联邦学习(FedAvg 算法)在网关集群间协同训练,避免敏感协议数据上传云端;

规则引擎的实时性优化需将复杂规则编译为 C 语言执行模块,将转换延迟从毫秒级降至微秒级(实测从 5ms→300μs)。

突破点 2:从 "单一算力分配" 到 "动态资源调度网格"

区域网关的算力资源(CPU、内存、GPU)传统上采用静态分配(如固定 20% 算力用于数据加密),但在突发场景下(如工业设备振动数据激增需实时 FFT 分析),易导致关键任务阻塞。

技术亮点:基于预测的边缘算力池化

通过 "负载预测 - 资源切片 - 优先级调度" 构建弹性算力体系:

负载预测模块:采用 Temporal Fusion Transformer 模型,基于历史数据(如每日 9 点设备巡检导致数据量上升)预测未来 10 分钟算力需求,准确率达 92%;

资源切片技术:借鉴 Kubernetes 的 cgroups 机制,将网关硬件资源划分为 100 个可动态调整的 "算力切片",支持毫秒级粒度的分配(如给 AI 推理任务临时分配 30 个切片);

优先级调度策略:定义五级任务优先级(P0-P4),P0 级任务(如设备故障报警)可抢占低优先级任务(如日志上报)的算力资源,确保核心业务不中断。

开发案例:

在某智慧工厂场景中,区域网关部署了该调度系统后,设备异常数据的分析响应时间从 1.2 秒降至 150ms,同时非核心任务的资源占用率降低 40%,单网关支持的接入设备数从 200 台提升至 350 台。

突破点 3:从 "被动安全防护" 到 "零信任微隔离架构"

传统区域网关的安全依赖防火墙与 VPN,难以应对针对物联网设备的定向攻击(如伪造传感器数据篡改生产参数)。

技术亮点:基于设备指纹的动态信任机制

构建 "身份认证 - 行为基线 - 微隔离" 三层防护体系:

设备指纹生成:融合硬件特征(MAC 地址、芯片 ID)与行为特征(通信频率、数据格式)生成唯一指纹,通过区块链存证(采用 Hyperledger Fabric 轻量版)防止篡改;

异常行为检测:在网关本地部署孤立森林(Isolation Forest)模型,实时监测设备通信偏离基线的行为(如某传感器突然发送大量异常温度值),检测精度达 99.1%;

微隔离执行:基于 eBPF(扩展 Berkeley 包过滤器)技术,在 kernel 层动态创建访问控制策略,当检测到可疑设备时,10ms 内切断其与核心设备的通信,同时不影响其他设备。

开发痛点解决:

区块链节点的资源占用问题:通过 "边缘节点仅存证指纹哈希,云端存储完整数据" 的分层架构,将网关存储占用降低 80%;

模型误报率优化:采用增量学习(Incremental Learning)持续更新异常检测模型,使误报率从 5% 降至 1.2%。

开发范式重构:区域网关的 "软硬化" 与 "硬软化"

区域网关的技术演进正在重构开发逻辑,形成两大新趋势:

硬件软化:通过 RISC-V 架构的可编程芯片(如平头哥玄铁 C906),将传统硬件逻辑(如协议解析电路)迁移至软件层,开发者可通过 Python 脚本动态扩展功能,开发周期从月级缩短至周级;

软件硬化:将核心算法(如实时调度、加密模块)通过 HLS(高层次综合)工具转化为 FPGA 硬件加速单元,例如某网关将 AES 加密速度从 200Mbps 提升至 1.2Gbps,同时降低 CPU 占用率 60%。

对开发者而言,需构建 "跨层技术栈":既要掌握嵌入式开发(RT-Thread/FreeRTOS),也要熟悉边缘 AI 框架(TensorFlow Lite for Microcontrollers),更要理解分布式系统设计(如一致性哈希算法在网关集群中的应用)。

结语:区域网关的终极形态 ——"边缘数字孪生节点"

未来的区域网关将不仅是数据处理节点,更会成为物理空间的 "数字孪生镜像":通过实时同步区域内设备状态,在虚拟空间预演决策(如模拟调整传感器采样频率对网络负载的影响),再将最优策略下发至物理设备。这要求开发者突破 "设备 - 网关 - 云端" 的传统层级思维,转向 "分布式智能协同" 的架构设计。

(欢迎在评论区分享你的区域网关开发经验,或探讨 RISC-V 架构在网关中的应用挑战!)