用户态和内核态的理解

在操作系统中,用户态(User Mode) 和内核态(Kernel Mode) 是处理器的两种运行状态,其核心作用是通过权限隔离来保护系统的稳定性和安全性。

| 对比维度 | 内核态 | 用户态 |

|---|---|---|

| 权限等级 | 最高权限(可执行所有指令) | 低权限(仅能执行非特权指令) |

| 资源访问 | 可直接访问所有硬件和内核资源 | 不可直接访问硬件,需通过系统调用 |

| 运行的程序 | 操作系统内核(如进程调度器、驱动程序) | 普通应用程序(如浏览器、办公软件) |

| 安全性 | 错误可能导致整个系统崩溃 | 错误通常仅影响当前程序,不波及系统 |

线程和进程的区别是什么?

进程(Process)

是操作系统资源分配的基本单位,是一个正在运行的程序实例。每个进程拥有独立的内存空间、文件描述符、寄存器状态等系统资源,是一个独立的执行环境。

例如:打开一个浏览器窗口,就是启动了一个进程;再打开一个终端,又启动了另一个独立进程。线程(Thread)

是进程内的执行单元,也是操作系统调度的基本单位(CPU 调度的最小单位)。一个进程可以包含多个线程,这些线程共享进程的内存空间和资源,但拥有各自独立的程序计数器、栈空间和寄存器状态。

例如:浏览器进程中,可能有一个线程负责渲染页面,一个线程负责处理用户输入,一个线程负责下载文件。

| 对比维度 | 进程(Process) | 线程(Thread) |

|---|---|---|

| 资源分配 | 操作系统资源分配的基本单位(独立内存、文件句柄等) | 不独立分配资源,共享所属进程的资源 |

| 独立性 | 高度独立,一个进程崩溃通常不影响其他进程 | 依赖性强,同一进程内的线程共享资源,一个线程崩溃可能导致整个进程崩溃 |

| 调度单位 | 不是 CPU 调度的最小单位 | CPU 调度和执行的最小单位 |

| 切换开销 | 大(需切换内存映射、资源表等) | 小(仅需切换寄存器、栈等线程私有数据) |

| 通信方式 | 复杂(需通过 IPC 机制:管道、信号、共享内存等) | 简单(可直接读写进程内的共享变量) |

| 创建 / 销毁成本 | 高(需分配独立资源) | 低(共享资源,仅需初始化线程私有数据) |

进程分配的资源一般是虚拟内存、文件句柄、信号量等资源。

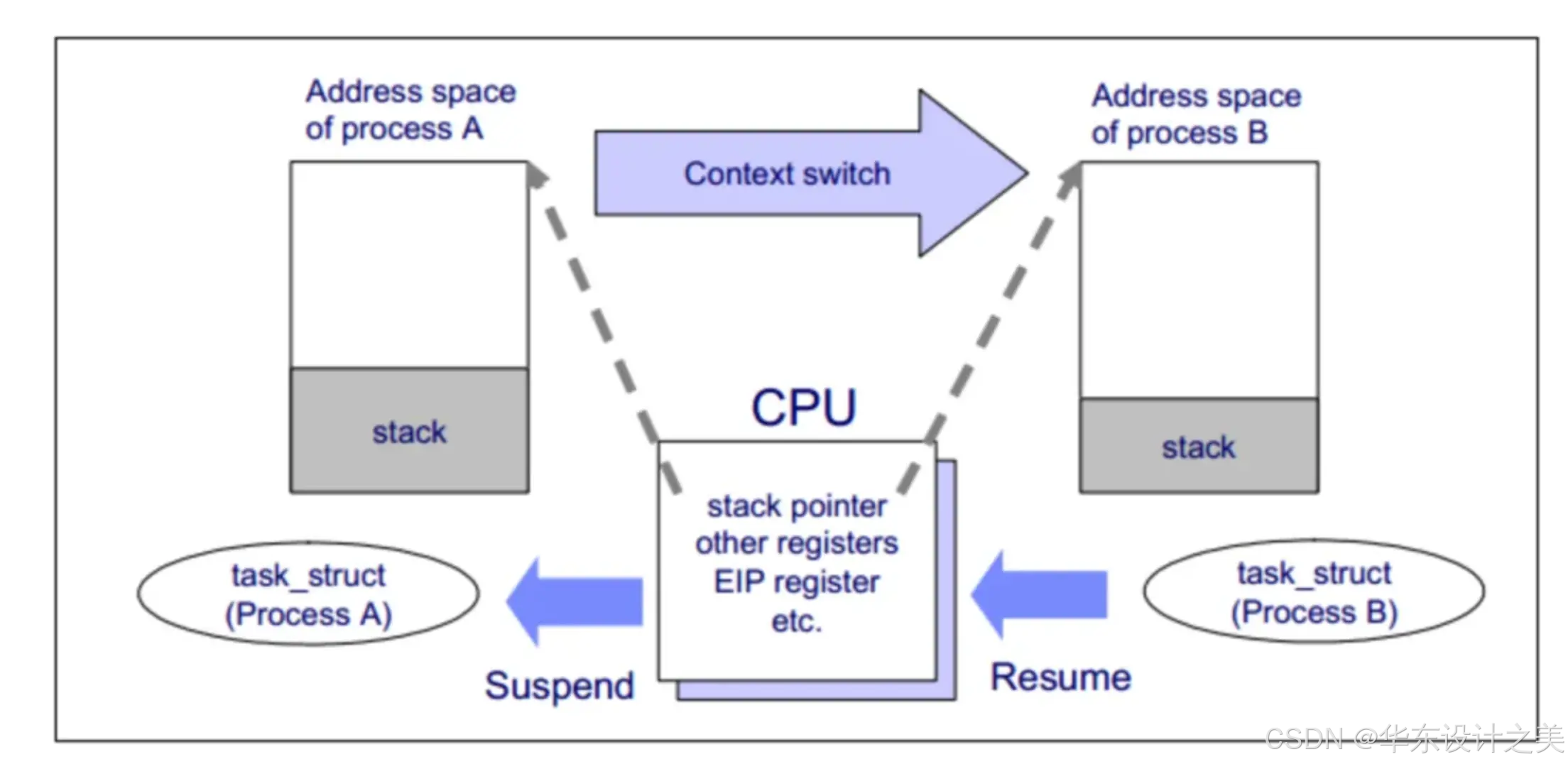

线程切换详细过程是怎么样的?上下文保存在哪里?

线程切换本质是 “保存 - 恢复” 的循环,具体分为 5 个核心步骤:

1. 触发切换信号

当上述条件满足时,CPU 会收到切换信号(如时钟中断、I/O 中断或系统调用),从用户态切换到内核态(因为线程调度是内核功能)。

2. 保存当前线程的上下文(Context Saving)

内核需要将当前线程的执行状态完整保存,以便后续恢复时能无缝继续执行。需要保存的上下文包括:

- 通用寄存器:如 eax、ebx 等(存储线程执行中的临时数据)。

- 程序计数器(PC):记录下一条要执行的指令地址(恢复时从这里继续)。

- 栈指针(SP):指向当前线程栈的顶部(用户栈或内核栈,取决于切换时的状态)。

- 状态寄存器:如标志位寄存器(记录 CPU 状态,如进位、零标志等)。

- 线程私有数据:如 errno(错误码)、线程局部存储(TLS)的指针等。

这些数据会被写入当前线程的线程控制块(TCB,Thread Control Block) 中。

3. 更新线程状态

内核将当前线程的状态从 “运行中(Running)” 修改为其他状态(如 “就绪(Ready)”“阻塞(Blocked)”),并将其移入对应队列(如就绪队列、阻塞队列)。

4. 选择下一个待执行的线程(调度器工作)

内核调度器根据调度算法(如时间片轮转、优先级调度、多级反馈队列等),从就绪队列中选择一个线程作为下一个执行目标。

5. 恢复目标线程的上下文(Context Restoring)

从目标线程的 TCB 中,将之前保存的上下文数据加载回 CPU 寄存器:

- 恢复程序计数器(PC)→ CPU 知道从哪条指令开始执行。

- 恢复栈指针(SP)→ 线程能正确访问自己的栈。

- 恢复其他寄存器和状态 → 线程执行环境完全还原。

6. 切换回用户态,继续执行

内核完成上下文恢复后,从内核态切换回用户态,CPU 开始执行目标线程的指令。

上下文信息的保存通常由操作系统负责管理,具体保存在哪里取决于操作系统的实现方式。一般情况下,上下文信息会保存在线程的控制块(Thread Control Block,TCB)中。

TCB是操作系统用于管理线程的数据结构,包含了线程的状态、寄存器的值、堆栈信息等。当发生线程切换时,操作系统会通过切换TCB来保存和恢复线程的上下文信息。

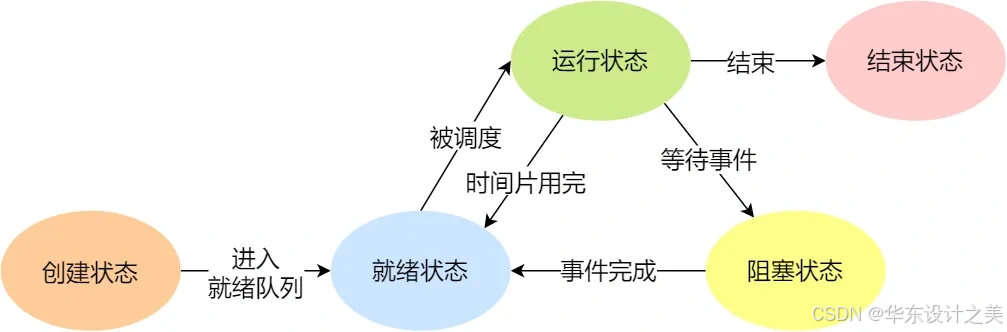

进程的状态(五种状态),如何切换?

进程间通讯有哪些方式?

进程间通信(IPC,Inter-Process Communication)是操作系统提供的让不同进程交换数据、协调工作的机制。由于进程间内存空间相互隔离,必须通过内核提供的特殊接口实现通信。常见的 IPC 方式按功能和场景可分为以下几类:

一、管道(Pipes)

适用于父子进程或亲缘关系进程间的单向通信,是最基础的 IPC 方式。

匿名管道(Anonymous Pipe)

- 特点:半双工(单向传输),无名字,仅存在于内存中,随进程结束而销毁。

- 实现:通过

pipe()系统调用创建,返回两个文件描述符(读端、写端),数据从写端流入,读端流出。 - 场景:命令行管道(如

ls | grep "txt")、父子进程间数据传递。

命名管道(Named Pipe/FIFO)

- 特点:全双工(可双向传输),有文件名(存在于文件系统中),允许无亲缘关系的进程通信。

- 实现:通过

mkfifo()创建管道文件,进程通过open()打开后像普通文件一样读写。 - 场景:不同程序间的简单数据交换(如客户端与服务器间的消息传递)。

二、信号(Signals)

用于进程间传递异步事件通知,是一种简单的 “事件触发” 机制。

- 特点:轻量但功能有限,只能传递信号编号(如

SIGINT表示中断,SIGKILL表示强制终止),无法携带大量数据。 - 常用信号:

SIGTERM(请求终止)、SIGALRM(定时器到期)、SIGCHLD(子进程状态变化)等。 - 场景:进程异常处理(如 Ctrl+C 触发

SIGINT终止程序)、后台任务状态通知。

三、共享内存(Shared Memory)

允许多个进程直接访问同一块内存区域,是效率最高的 IPC 方式。

- 特点:数据无需复制(直接读写内存),速度极快;但需配合同步机制(如信号量)防止冲突。

- 实现:

- 进程通过

shmget()创建或获取共享内存段。 - 通过

shmat()将共享内存映射到自身地址空间。 - 直接读写该内存区域,完成后用

shmdt()解除映射。

- 进程通过

- 场景:高频、大数据量通信(如数据库进程间数据共享、视频处理程序)。

四、信号量(Semaphores)

并非用于传递数据,而是实现进程间的同步与互斥(防止多个进程同时操作共享资源)。

- 特点:本质是一个计数器,通过

P操作(wait,减1)和V操作(post,加1)控制资源访问。当计数器为 0 时,进程阻塞等待。 - 类型:

- 二值信号量(0 或 1,用于互斥,如 “锁”)。

- 计数信号量(允许 N 个进程同时访问资源)。

- 场景:配合共享内存使用(防止同时写入)、控制进程执行顺序(如 “生产者 - 消费者” 模型)。

五、消息队列(Message Queues)

允许进程发送格式化消息(带类型和数据),是有结构的、异步的通信方式。

- 特点:消息按队列排序,进程可按类型读取;数据存在内核中,即使发送方退出,消息仍可保留。

- 实现:通过

msgget()创建队列,msgsnd()发送消息,msgrcv()接收消息(可指定消息类型)。 - 场景:需要按类型处理消息的场景(如服务器区分不同客户端的请求)。

六、套接字(Sockets)

适用于跨网络或同一主机上的进程通信,是网络编程的基础。

- 特点:支持不同主机的进程通信(通过 IP + 端口),也可用于本地进程(通过

AF_UNIX域套接字,效率高于网络套接字)。 - 类型:流式套接字(TCP,可靠连接)、数据报套接字(UDP,无连接)。

- 场景:网络应用(如浏览器与服务器通信)、本地进程间复杂通信(如桌面应用与后台服务)。

七、其他方式

- 文件(Files):进程通过读写同一文件交换数据,简单但效率低(依赖磁盘 I/O),适用于低频、大数据量场景。

- 信号量集(Semaphore Sets):一组信号量的集合,可原子操作多个信号量,简化复杂同步逻辑。

- 共享文件映射(Memory-Mapped Files):将文件映射到进程内存,通过内存操作实现通信,兼顾持久性和效率。

总结:不同场景的选择建议

| 场景需求 | 推荐方式 | 优势 |

|---|---|---|

| 父子进程简单通信 | 匿名管道 | 轻量、易用 |

| 无亲缘关系进程通信 | 命名管道、消息队列 | 无需共享内存,实现简单 |

| 高频、大数据量通信 | 共享内存 + 信号量 | 效率最高 |

| 进程同步 / 互斥 | 信号量 | 专门用于资源控制 |

| 跨网络或复杂本地通信 | 套接字 | 通用性强,支持网络 |

| 异步事件通知(无数据) | 信号 | 轻量,适合紧急事件 |

实际开发中,常组合多种方式(如共享内存 + 信号量保证同步,套接字 + 消息队列处理网络消息)以满足复杂需求。