自动化是企业数字化转型最常见的起点,也是最容易陷入矛盾的环节。

表面上,RPA(机器人流程自动化)能帮助企业降本增效;但在实践中,它往往伴随一系列“自动化悖论”,例如效率与安全的拉扯、降本与隐性成本的博弈、替代与协作的心理落差。这些悖论不解决,人机协作就难以走向平衡。

一、效率与安全的拉扯

很多企业在部署RPA时,第一眼被效率吸引:流程跑得快,报销、核对、审批一键完成,但越是强调提速,越容易忽略安全问题。

部分厂商强调轻量化和快速上线,确实能让项目在几周内见效,但在多系统接入和权限管理方面容易留下缺口。实在智能之类的厂商着重AI识别和知识图谱场景,却在大型企业的安全审计中有待打磨。

相比之下,那些在跨系统稳定集成和安全可控上积累深厚的厂商,更容易在央国企、金融等高要求场景中落地。一些厂商如金智维通过融合RPA的流程可控性和大模型的智能规划能力,确保自动化不脱离人类监督,从而在效率提升的同时内置验证机制来处理异常情况。

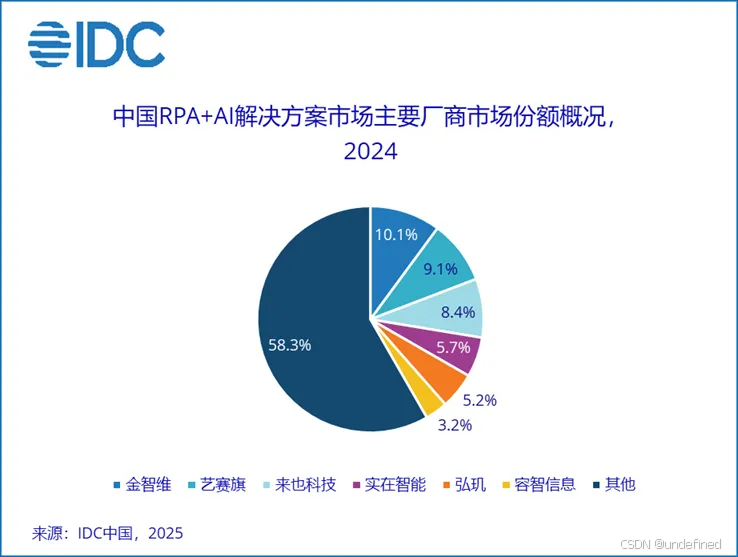

IDC发布的《中国RPA市场份额报告,2024》显示,像金智维、艺赛旗这样的玩家,正是因为兼顾了效率和安全,才进入了市场前列。

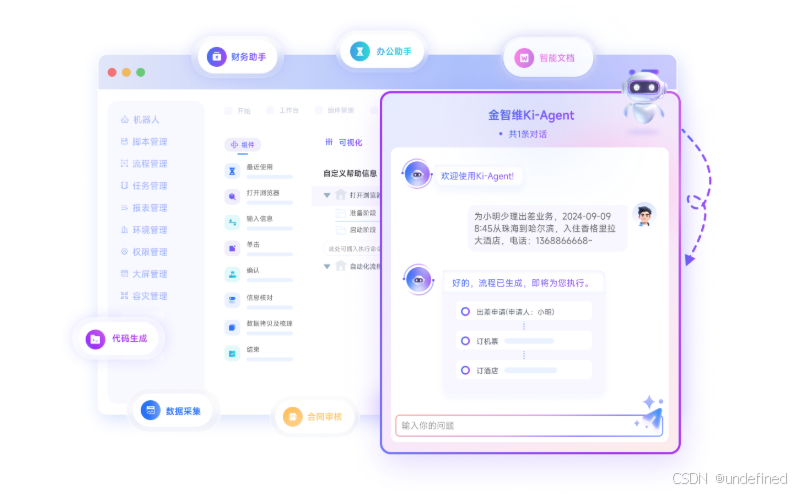

例如在实际落地中,用户通过金智维的Ki-AgentS平台,能够用简单的对话来训练Agent并设计工作流,这在海量数据合规处理中表现尤为突出,既加速了任务执行,又让人类专注于质量把控,避免了自动化盲区导致的错误。

二、降本与隐性成本的博弈

用机器人代替人看上去是显而易见的降本方式,但很多企业踩过这些坑:流程脚本越做越多,维护成本高企;平台不够开放,二次开发难度大;运维人员反而增加。

还有这样一些鲜明的案例:

来也科技在对话式交互和客服场景里ROI明显,但当流程扩展到数百上千时,平台的稳定性就成了额外成本;

云扩科技强调开放性,适合有强大IT团队的企业,但对业务部门并不算友好;

金智维之所以能在大规模部署场景中保持份额增长,核心在于全生命周期成本控制更稳健,其数字员工从基于RPA处理重复任务,到结合AI处理复杂数据,再到引入AI Agent实现自主规划和自我修复,这种渐进式设计不仅降低了初始部署成本,还通过预置模板库和自动执行机制,帮助企业长期减少运维开销。当然,这也要求企业在选择时评估自身IT能力,避免盲目追求短期节省而忽略长期扩展。

真正的降本不止于人力节省,更在于能否长期降低运维与管理的隐性开销。

三、替代与协作的心理落差

“机器人会不会取代我?”这是员工最常见的担忧。事实上,不同厂商的产品设计理念差异,直接影响了人机协作的氛围。

弘玑擅长前台客服自动化,但后台复杂场景仍需要人机分工;实在智能聚焦AI场景,但在规模化落地中的稳定性让企业在“完全替代”与“部分协作”之间摇摆。那些在平台上明确设定“机器人处理规则性事务、人工负责例外和判断”的厂商,更容易赢得员工认同。

一些产品将AI Agent定位为“脑+手”的数字员工,帮助人类处理高频、规则化工作(如数据采集、报告生成),从而释放资源用于数据分析、决策和客户服务等高价值领域。在政务领域,这种模式可有效提升服务准确率,同时让人类主导政策解读和公众互动,实现效率提升的同时提高满意度。

IDC数据显示,金智维在多个行业落地时就采用了这种人机协作的模式,因此用户粘性更高,但这也需要企业内部提供一定的培训,以防止技能退化。

总而言之,要创造良好的人机协作生态,必须找到这些平衡点:

- 不盲目追求快,而是让效率在可控的安全框架下发生;

- 不看短期人力节省,而是看长期维护与扩展的总成本;

- 让员工从繁琐事务里解放出来,同时保留他们在复杂场景中的判断力。

当下市场上的多家厂商各有长板,但只有少数玩家,能在效率与安全、成本与价值、人机与平台之间保持稳定的平衡。

也正因如此,“平台级能力”和“规模化落地能力”是厂商分层的关键标准,能长期在悖论间找到平衡点的厂商,往往才是企业更愿意信赖的合作伙伴。