“东边日出西边雨,道是无晴却有晴”,天气经常“喜怒无常”,充满了不确定性。以前“半夜闻鸡闹,是个风雨兆”“乌鸦成群叫,短期风雨到”“吃了端午粽,才把棉衣送”……这些都是古人对天气长期观察总结出的智慧结晶。

随着生活水平的提高和生活方式的转变,人们对天气预报的要求逐渐变高,这些传统的气象经验已远远不能满足需要。现如今,出门要不要带伞,明天能不能晒被,周末能不能露营,航班会不会延误……打开手机查看天气预报,便可了然于心。

那么,天气是怎么预报的呢?

天气预报,简单来说是基于大量数据结合对大气过程的认识(气象学)来预测未来的天气情况,主要包含数据收集、数值计算和数据分发与播报几个关键步骤。

数据收集

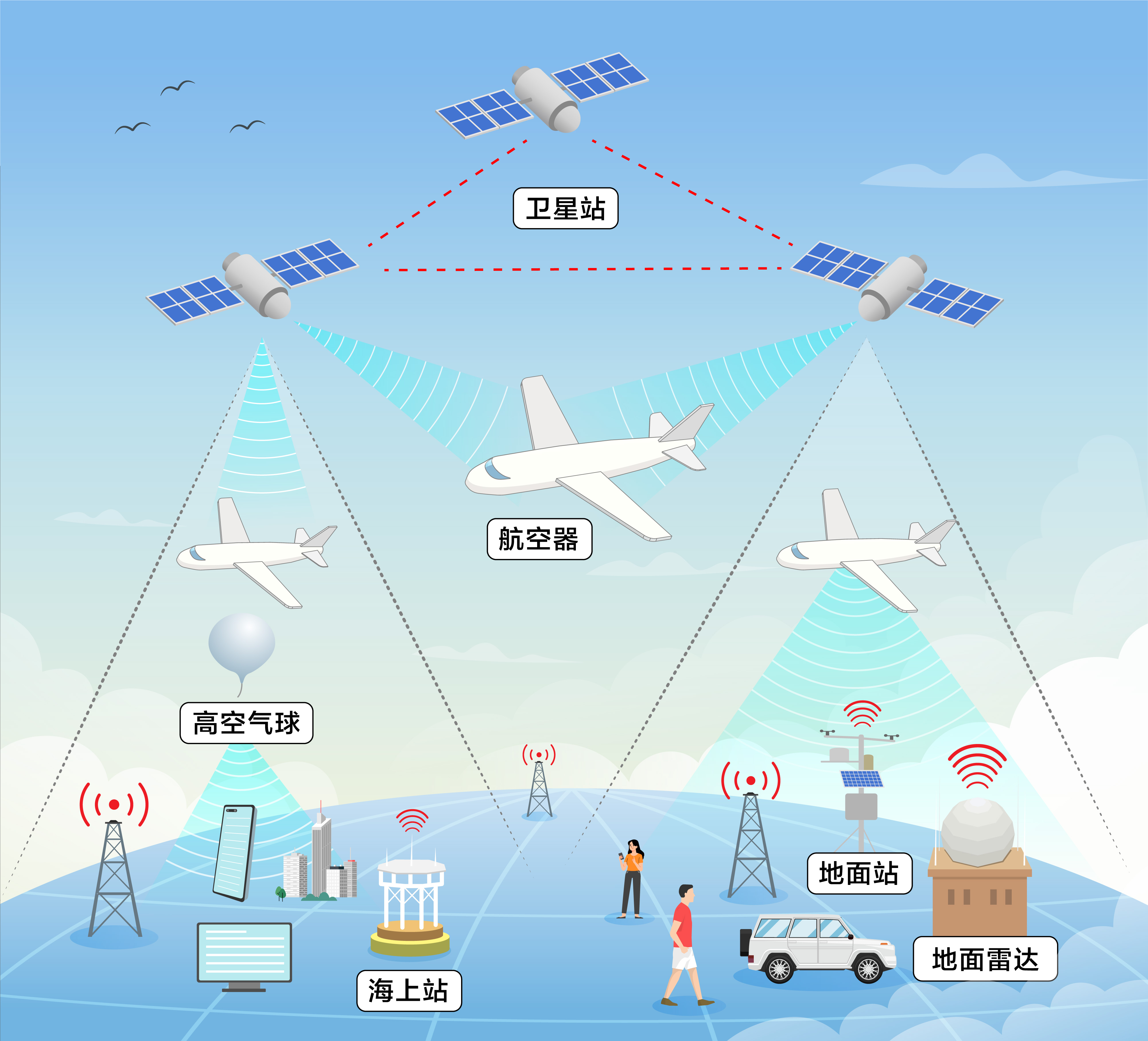

不同高度的气温、气压、湿度、风速、风向是基本气象数据要素,这些数据来自地面的自动气象站、高空气球、气象雷达和气象卫星等。

我国目前约有6万多个无人气象观测站、2400多个有人气象观测站,覆盖31个省(区、市)气象局、330个地(市、州、盟)气象局、2170个县(市、旗)气象局,气象数据来源复杂、种类繁多、格式多样、规模巨大。

数值计算

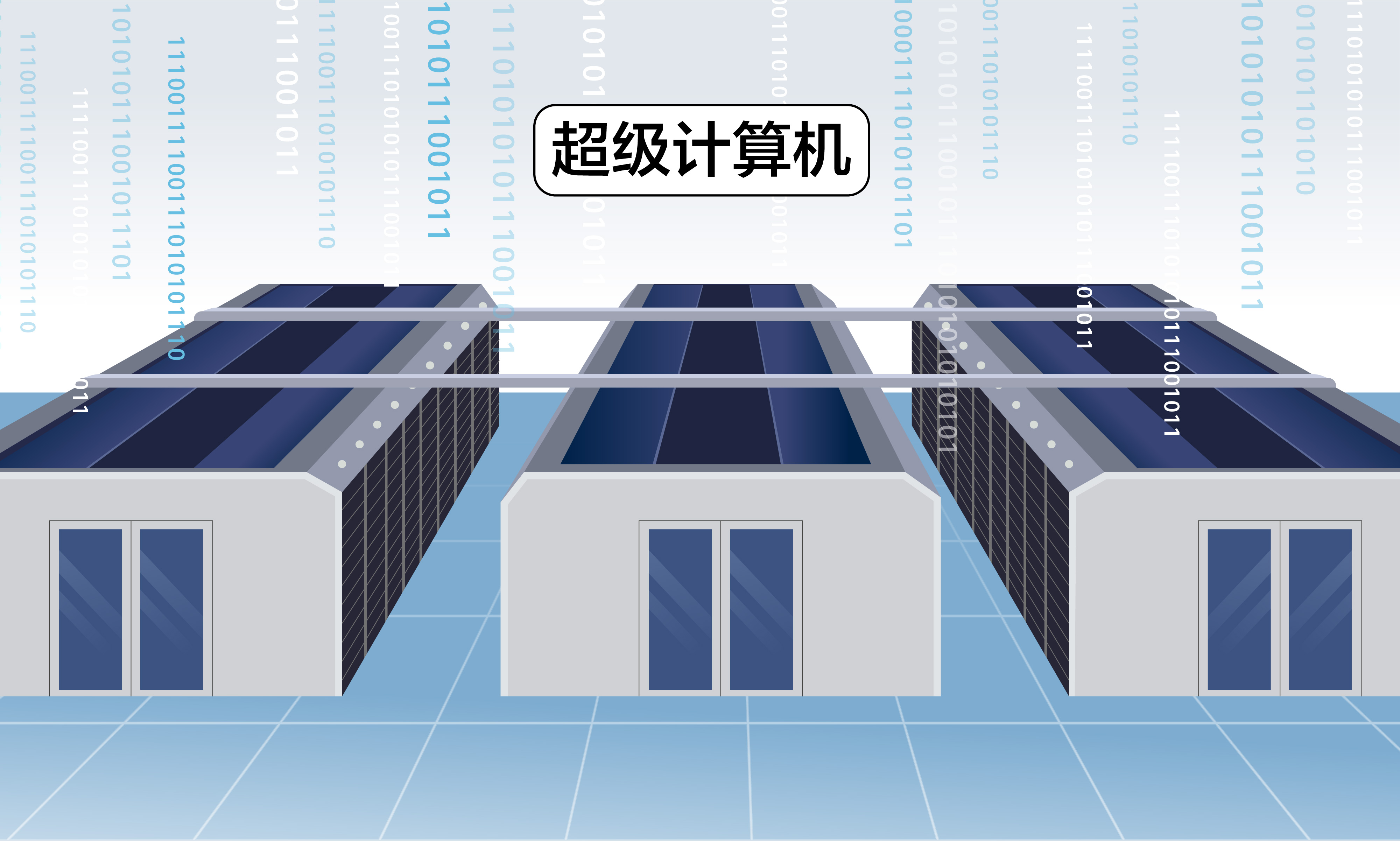

得到第一手原始数据后,超级计算机会进行数值计算,用物理学和流体力学方程表达天气演变的过程,得到温度、湿度、气压和风速、风向的预测。

其中,不同的预报类型方程变量是不同的。气象预测发展初期,气象工作缺乏相应的科技支撑,数值都是人工计算得出的,以现在天气预报的标准来要求的话,想计算出第二天的天气,至少需要一百个人计算半个月。而现在,使用超级计算机进行数值计算,每天只需要运行2—4次,每次计算任务在30—120分钟内即可完成。

那么全国各地采集的数据是怎么流入“超级计算机”的呢?

一般来说,分布在天涯海角的气象设备,会将采集的数据通过单播方式传输到省市气象分局数据中心,再统一汇总数据传输给国家气象科学数据中心。国家气象科学数据中心通过超级计算机承载收集的数据并进行计算。

数据分发与播报

天气预报的结果会通过电视、短信、网络等各种方式传播出去,让所有人都能在第一时间了解最新的天气变化。

所以,天气预报过程就是这么简单吗?小星想要告诉大家的是,实际情况会复杂很多。尤其是,海量数据该如何及时、准确、高效地传输?

今天小星跟大家一起聊聊天气预报背后的网络,以及当网络遇到IPv6+会怎样呢?

计算后的数据是如何同步分发的呢?——当数据分发遇上BIERv6

从建国初期的摩尔斯密码通信,发展至20世纪70年代的气象传真通信,气象通信由手工操作向机械化转变,机械化阶段每天可以播发近30张传真图,广播一张图需要20分钟。

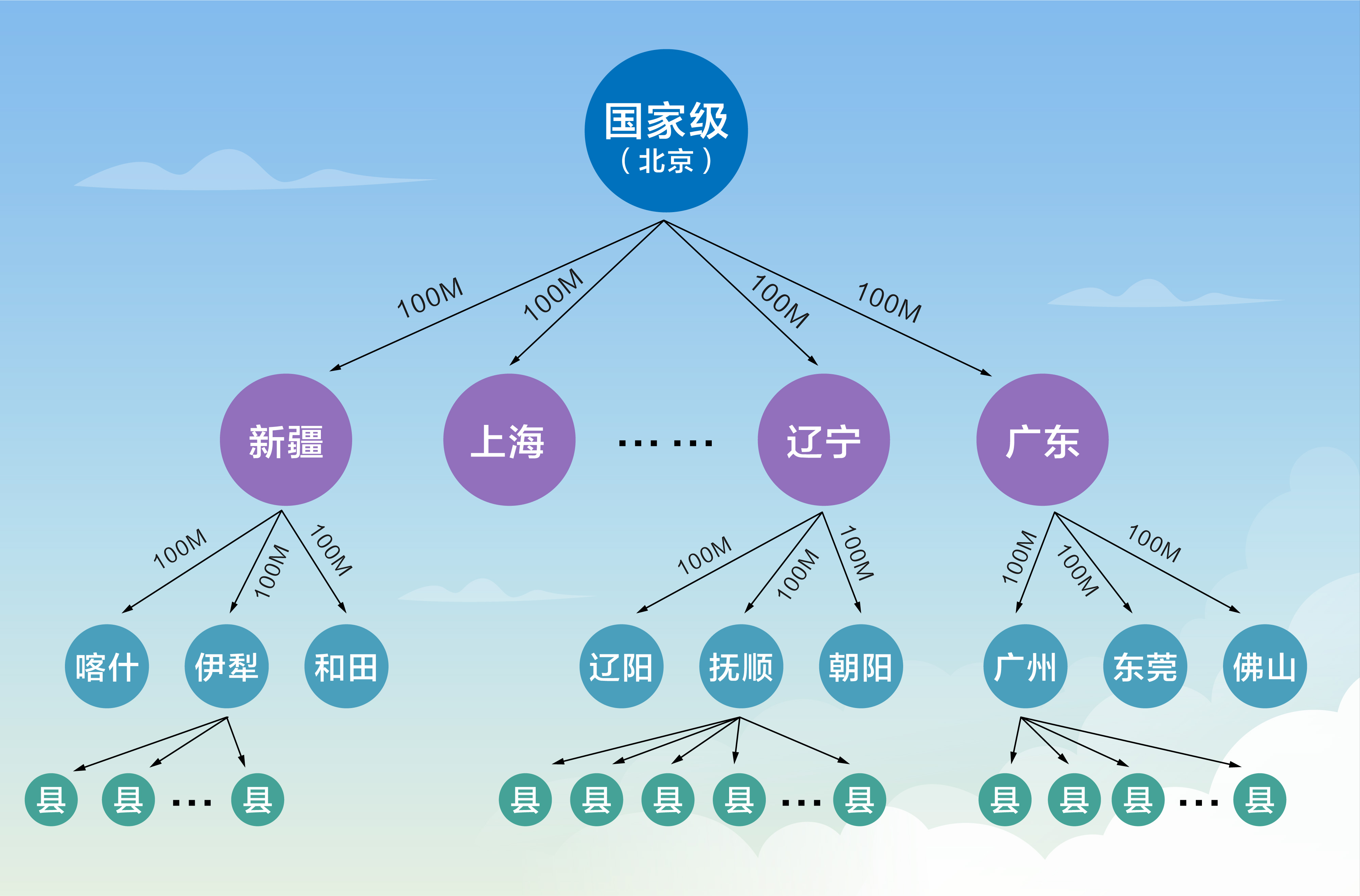

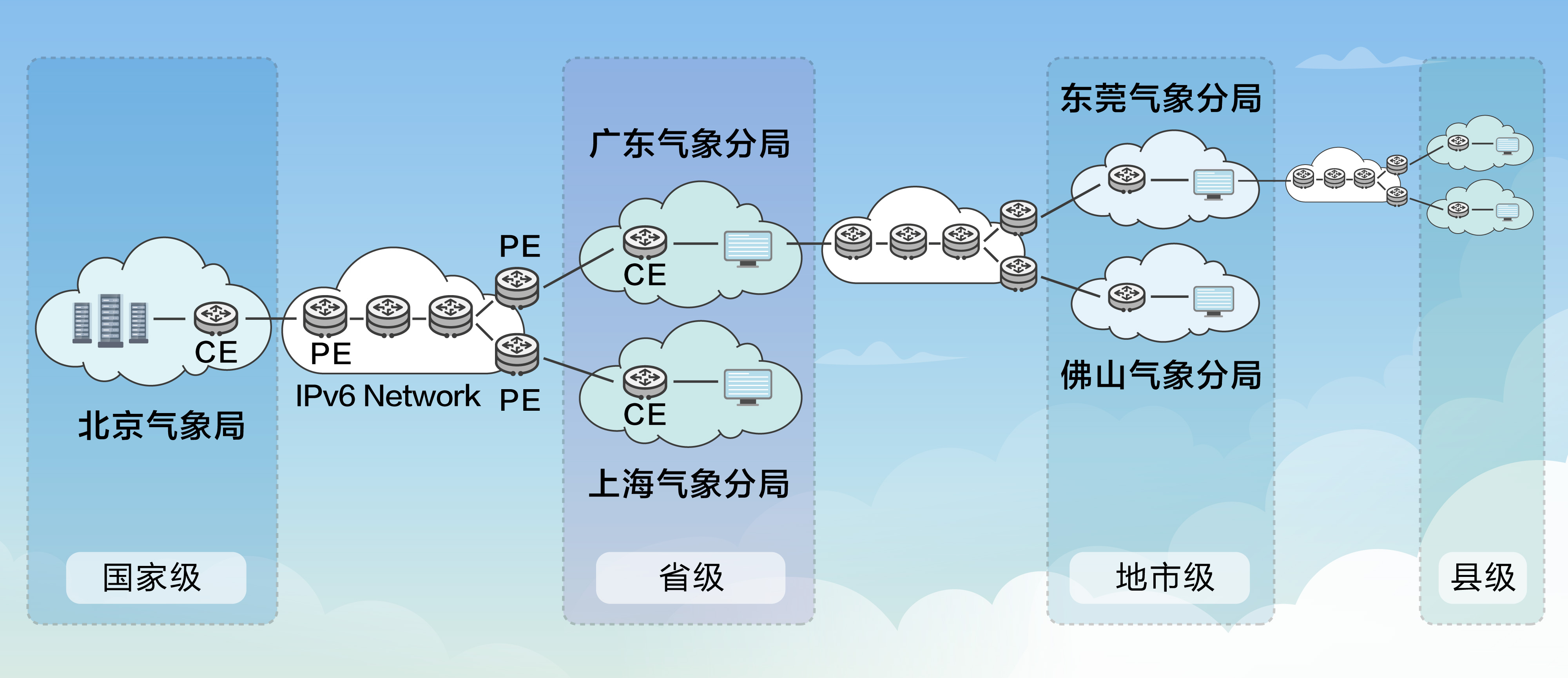

直至21世纪进入宽带网络通信阶段,此时的气象网络规模庞大,是一个覆盖国家级、省级、地市级以及县级等气象部门的广域网络系统。那么在规模庞大的广域网系统中,气象数据是如何从国家级实时同步至省级、地市级以及县级的呢?

其实,保障海量气象数据稳定高效传输依靠的是气象专网。气象专网由国家级、省级、市级、县级网络逐级对接组成,对接数目越多,需要的出接口带宽就越大。

从气象专网的网络架构不难看出,气象数据的信息同步是从一个源发出被转发到一组特定的接收者,这种点到多点的信息传输方式就是组播传输方式。组播一方面能够有效减少网络冗余流量,降低网络负载;另一方面能够减轻服务器和CPU负荷,减少用户增长对组播源的影响。但是,传统的组播技术方案,需要为每条组播流建立组播分发树,并且分发树中的每个节点均需要维护组播状态。举个例子,全国有100种气象数据需要分发,那么网络中就得有100个从国家级到地市级的组播分发树。这会导致中间设备性能压力大,整体管理维护复杂。那么如何突破传统组播技术的局限性,满足规模庞大的气象网络的组播传输呢?小星得给大家安利下IPv6+技术中的新型组播技术BIERv6。

在气象网络中应用BIERv6组播技术,可以实现气象数据在国家级-省级-地市级-县级节点之间高效传送,保证气象数据的传输时效。以上图为例,国家级(北京气象总局)与省级气象局(广东气象分局、上海气象分局)建立连接,各个省级气象局再与地市级气象局建立连接,直至县级的接收节点,全国建立一棵组播树,中间节点只维护一个组播转发表。组播流量采用BIERv6技术按照国家级-省级-地市级-县级的顺序逐级按需复制。网络拓扑变化时,无需对大量组播树执行撤销和重建操作,从而大大地降低了设备负荷。

“超级计算机”计算完就将结果公诸于众了吗?——当天气会商遇上SRv6

我们每天7点半看到的天气预报,就是“超级计算机”刚刚新鲜出炉的数值吗?当然不是,数值计算存在误差,实际发布的结果还需气象专家们通过会商给出预报结论。

所谓会商,是指上下级气象台之间的气象工作人员们结合天气形势、实况信息、局地特征和自身经验,对数值计算的结果进行修正,并给出最终的预报结论。气象工作者们每天会进行全国天气会商、全省天气会商,会商均使用视频会商系统。会商期间,如果网络质量不佳,可能会出现视频卡顿、图像模糊、不同步等问题,导致会商效率低下。

那么如何给气象工作人员清晰、流畅地展示气象云图细节,从而提升气象工作者的决策效率呢?IPv6+技术中的SRv6技术,必须安排起来。

为了保障会商期间的端到端传输,满足各个气象单位高清视频传送的需求,在建设气象专网的时候,除了扩大物理带宽,还可以使用SRv6技术。

整网部署SRv6,能够促使业务全互联、实现智能选路、保障多链路负载均衡、提高链路资源的利用率。纵向省级到地市级、省级到县级、市级到县级可按需部署SRv6隧道显式指导报文按照规划的路径转发,实现转发路径的端到端细粒度控制,满足业务的低时延、大带宽、高可靠等SLA需求。在初始网络路径发生质量劣化无法满足业务SLA需求时,网络控制器结合SRv6技术也可以进行流量调优,实现分钟级路径自动调整、业务主动运维。

天气预报就只是“风雨雷电”吗?——当气象综合服务系统遇上BIERv6+SRv6+NCE“一张网”

虽然大家平常最关注气温、降水、风与雷电,但这并不代表天气预报的信息仅限于此。除此之外,还有很多其他信息,比如气压、紫外线指数、能见度等等。

气象部门在千方百计提高预报信息准确率的同时,也致力于将这些气象信息通过大数据、云计算、物联网等技术与行业信息结合起来,让气象业务、服务、管理达到智能化、科学化、人性化的智慧状态,为用户提供更便捷、更精准、更及时的气象服务。例如以气象预警为先导的综合防灾减灾机制,对旅游景点、易燃易爆场所、非物质文化遗产等重点区域,进行实时、可视化的气象信息呈现,并对异常变化进行预警告警,辅助管理者精确掌控重点场所气象变化,提升恶劣气象条件下重点场所的应急保障效力。同时整合应急、消防、医疗等多部门数据,能够实时监测各应急保障相关资源的部署情况,如人员、车辆、物资、装备的数量、位置、分布等信息,为决策人员进行大规模应急资源管理提供支持。

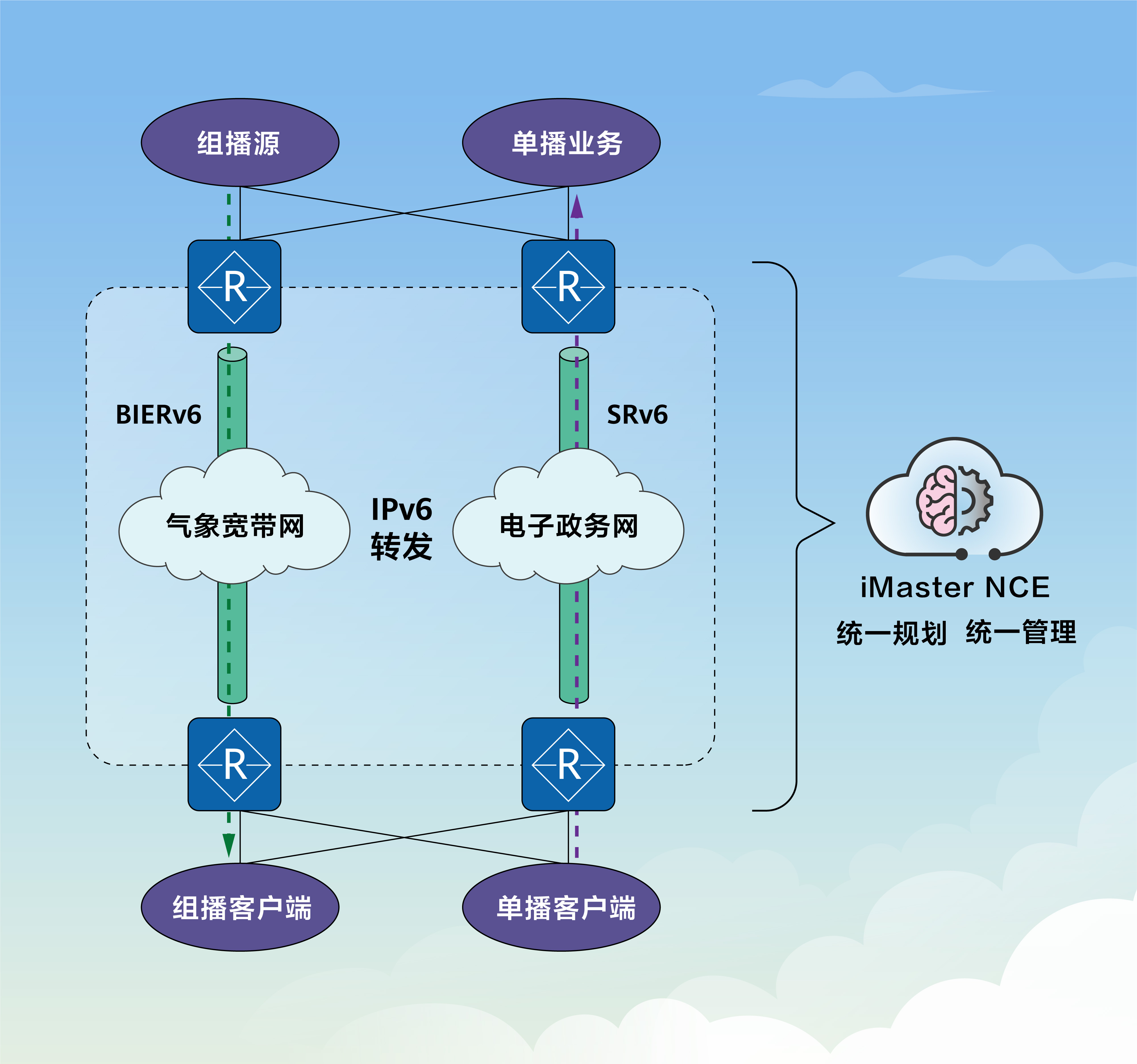

那么如此智能化的综合防灾减灾机制,是如何实现信息互联互通的?小星这里要隆重推出IPv6+技术叠加方案BIERv6+SRv6+NCE“一张网”。

BIERv6与SRv6均基于IPv6协议扩展实现,统一的网络基础协议,是实现气象宽带网和电子政务网融合管理的根本。气象宽带网和电子政务网的融合,可以改变气象应用系统和气象数据信息在跨机构、跨部门之间存在的割裂局面,实现各部机构协调、跨部门联动。此外,气象宽带网和电子政务网可以由NCE(网络云化引擎,实现物理/虚拟网络的规划仿真、业务部署发放、网络监测、保障和优化的全生命周期自动化和网络自治)进行统一管理,结合IPv6+的随流检测IFIT技术实现网络可视,快速发现网络隐患,保证网络稳定可靠运行。

总结

写到这里,可能小伙伴们不禁要问小星,一系列IPv6+秘密武器推出后是不是就能保证天气预报不出错了呢?事实上,天气是一个混沌系统,具有偶然性和不确定性。另外,我们的技术也仍旧有限,天气预报涉及众多技术配合,通信技术固然重要,但更离不开其他技术的支撑,比如收集的数据怎么能更全更准?超级计算机的算力如何保障、算法是否更优?正如古人智慧所言“天有不测风云”,人类在自然面前还是十分渺小。

敬畏自然,更需努力研究自然,认知更多自然规律。也正因此,在天气预报这条道路上,我们才要更加努力,持续追求更快、更准、更稳。大家也不能忘记天气预报的背后,是气象工作者的辛勤付出,和不断进步的科技保障,尤其是通信技术发挥的重要作用,小星在此向气象工作者和守护气象专网的通信人致敬,也祝愿我们国家的气象事业越来越蓬勃。