概念驱动教学(Concept-based Teaching and Learning)是美国教育专家林恩 • 埃里克森(Lynn Erickson)创立的教学模式,这种模式将作为课程核心的概念以本质问题的方式提出来,促使学生探讨重要的思想观点,促进他们头脑中概念框架的构建和理解。在设计一个基于探究的教学单元时,教师可以灵活运用这些概念及本质问题,为单元定型,并指明方向和目的。

为何要实施概念驱动的教学?

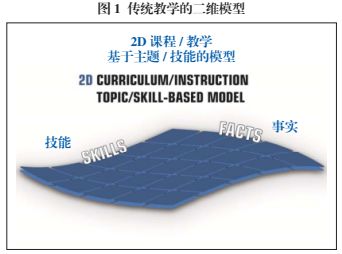

根除传统教学浅表性学习的弊端传统教学大多只包含内容和技能两个维度,很少关注学生的态度与行动,对于“概念”可以说是几乎没有涉及,如图 1。这样的二维课程可能覆盖面很广,但由于没有用“概念”来聚合各学科的知识,所以学生的学习仍然处于低水平的认知上,对内容缺乏深度的理解,不能产生知识跨时间、跨文化、跨情境的迁移。这样,学生就无法积极应对与学科专业知识相关联的深度研究和创新探索,无法有效应对指数级增长的知识世界,并会导致一种“加 速蔓延”的焦虑感。

契合人脑运行的规律

在人脑对信息的处理过程中,信息在大脑中从感觉记忆、短时记忆经过编码储存为长时记忆;而在对长时记忆进行存储和提取时,大脑一般采用概念图式(schema)的方式。这就要求学生也必须采用概念统领零散知识点的方式学习,否则无法进行高效的存储和提取。

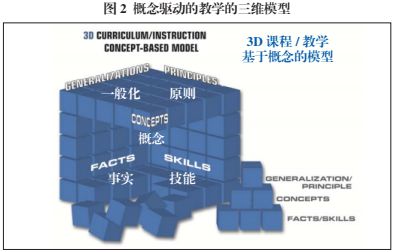

概念驱动教学是三维的,包括内容、概念与技能三个维度,如图 2。在这个三维结构中,概念比内容和技能更上位,是连接内容与技能的强大锚点。当学生能寻找不同的、具体的、事实性知识之间的联系,并能用关键概念予以整合时,学习就会更有深度,思维也会更加严密,并且具有迁移性。从这个意义上看,在概念驱动的教学中,学生习得的是种思维方式和学习方法,而非浅表、零散的内容。

加深对内容的理解

从学科层面来看,概念驱动的教学可以更好地撷取一门学科的精要,增加课程的连贯性,并建立学科间、跨学科和超学科的理解。概念驱动的课程有效地避免了对孤立事实的机械记忆,以及脱离背景的技能练习。它以概念为中心,通过概念的聚焦,产生对学科的深度理解,发展学生适应日益复杂、多变的现实世界所需的高级智力。总之,概念驱动的课程联结了课程、教学与评估,注重学生的理解与行动,更能促进深度学习,培养 21世纪技能。

IB 课程中的概念地图

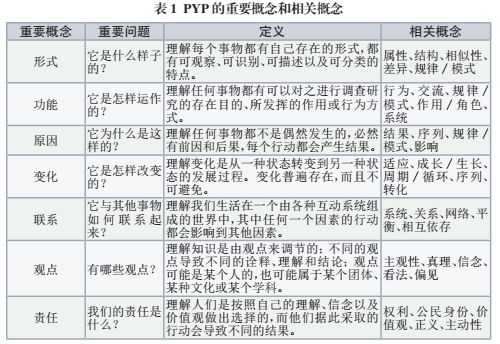

IB 课程小学项目(PYP)将“概念”确定为其支撑超学科教学模式的一大要素,以开放式问题的形式提出了七个重要概念,每个重要概念下又拓展了几个相关概念,相关概念是对重要概念更详尽的探索,并增加探究的深度,如表 1。与宽泛的重要概念对比,相关概念的聚焦度更高。所有学科都反映其本质的相关概念,例如,在科学中,“适应”可能是一个与重要概念“变化”相关的概念;在个体与社会中,“可持续性”可能是一个与“变化和责任”相关的概念。

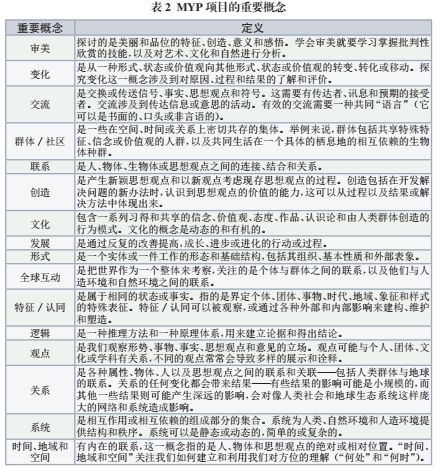

IB 课程中学项目(MYP)也使用了重要概念和相关概念两种概念。其中重要概念来源于每一个学科组,含义广泛、具有组织性、聚合性,既有学科内又有跨学科的相关性,提供跨时代和跨文化的联系,如表 2。

这些重要概念促使学生开展高阶思考,帮助他们在事实和主题之间建立联系,从而产生更加复杂的概念性理解。重要概念创造了埃里克森所称的“智力协同效应”,为跨学科和跨学科组的知识迁移和理解提供联系点。

如何实施概念驱动的教学?

在 IB 课程中,无论是课程大纲的制订,还是具体的单元教学设计都应遵循从知识、技能到概念再到中心思想这一顺序来进行。所有的学习与教学,包括学科知识的获得,都是通过基于概念的探究来完成的。比如,PYP 项目有 6 大探究主题,每个年级每学期需要完成 3 个探究主题。每个探究主题都有适合每个年级的中心思想,每个中心思想都会涉及 7 大概念中的 3~4 个重要概念。这就要求各个单科教师能够识别各个学科的教学内容与中心思想之间真实可靠的联系,并通过各个探究计划的中心思想将学习活动联系起来,围绕这些重要概念进行备课,将本学科的探究学习通过概念与所教年级的中心思想相连接。而采用概念驱动的教学,我们还可以进行融合课程的探索。

融合课程就是将 PYP 项目与国家课程相融合,以 IB 的概念为框架,选择与探究主题相适切的国家课程的学科内容进行概念驱动的教学。事实上,IB 提供的概念框架可以成为研究任何学科、任何主题的有效的思维工具。在实施融合课程的过程中,我们尝试将重要概念与国家课程相结合,这些重要概念可以选择部分使用,或者是调换部分概念再使用;也尝试将相关概念与国家课程相结合,因为有时候重要概念和某些学科知识的联系不是很紧密,而相关概念会与它们的关系更密切;当重要概念和相关概念都难以和学科知识相联系时,还可以尝试将学科子概念与某些学科的知识进行结合。

以超学科主题“我们如何组织自己(How we organize ourselves)”为 例,四年级的中心思想是“实体和虚拟的公共空间为人们提供联系和增强社区归属感的机会”,重要概念是“功能、联系、责任”,相关概念是“社区、环境、参与、接触”。超学科学习就要基于这些重要概念和相关概念选择合适的国家课程内容进行设计。语文学科可以选择一些体现实体空间和虚拟空间的文章,比如《电脑住宅》《五彩池》等。数学学科也有相契合的几何单元的内容,比如“圆的初步认识”“射线、直线和线段”等。

在融合课程中,教学设计应是自上而下的,即从上位的理论(PYP 的中心思想或者 MYP 的探究说明)与概念(包含重要概念与相关概念),到下位的教学主题与事实性内容。仍以四年级的“我们如何组织自己”为例,其课程目标是学生理解三个重要概念,即实体和虚拟的公共空间存在的功能是什么?实体空间和实体空间互相之间或者它们与我们的生活有什么联系?我们在实体和虚拟空间里生活时需要承担什么样的责任?在各个学科的教学中,需要选择与这个中心思想相关的学科内容并围绕这三个重要概念进行教学设计。学生的概念性理解是超越学科之间的疆界的。通过概念的聚焦,让学生产生深度理解,并促进各学科知识之间的有效联系。

需要说明的是,在具体的学科教学过程中,针对内容的不同特点,可以选择某个超学科主题重要概念中的部分概念或者调换该主题重要概念中的部分概念进行教学。结合“圆的初步认识”,我就把重要概念调整为“形式、原因、功能、变化、联系”,希望基于这 5 个概念探究圆,对圆进行超学科和概念性的理解。

融合课程教学时应是自下而上的。教学过程与教学设计的思路相反,从具体学科、具体知识的学习,到对重要概念的理解,从而达到掌握中心思想的目的。这一过程体现出对知识的理解从具体到抽象的自然发展历程,而且这一理解过程应当与适当的评估方式相结合。在教学过程中,我把学生分为五组,结合本质问题,分别选择一个概念来探究圆——

形式——什么样的图形叫做圆?通过对这个问题的探究,了解圆的形状,认识圆心、半径、直径以及如何画圆等基本知识。

功能——圆形的物体有什么作用和意义?探究人们在生活中利用圆的特征制造出形形色色的物品,应用在生活、交通、工业等不同领域。

原因——生产、生活和自然界为什么出现圆形?通过资料学习,师生共同总结“周长相同的情况下圆形具有最大的面积”“圆拱形具有最大的支撑力”“圆柱形能减轻外界的伤害”等原因。

变化——圆形会有哪些变化?通过学生头脑风暴,师生总结圆形可以变形为椭圆、同心圆,可以演变为球体,用圆形可以创作出美丽的图案等。

联系——从圆还可以联想到哪些方面的内容?拓展延伸学生的中国圆文化知识面,比如建筑学中“天圆地方”,文学中跟圆有关系的诗歌赏读,传统佳节中的“团圆”思想,农业中的“圆满”寓意等。

学生通过对这 5 个概念的探究,更全面、深刻地理解了圆的有关知识。而在理解这些重要概念的时候,就会涉及到自然科学、文学、建筑学、美术、数学和文化方面的知识,从而完成超学科的探究式学习,达到对探究主题和中心思想的概念性理解。

经验与思考

在运用概念驱动的教学的融合课程的尝试中,我获得了如下经验和思考——

第一,师生应共同选择每个教学内容的重要概念。一般情况下,每个探究主题的中心思想都有确定好的 3~4 个重要概念。但是在具体的学科教学时,结合教学内容的特殊性,师生可以自主微调符合本单元的概念。在确定概念时,我们可以给学生充分的选择空间,让他们对 PYP 的 7 大概念进行提问,提升他们对于概念的理解。教师作为主导者,要清楚与本课相关的重要概念有哪些,引导学生往这些方面去思考,并要预设学生会对所选择的概念进行哪些提问,以确保教师掌握课堂的主动权,达到既定的教学目标。这样不仅能完成教学任务,对学生思维的发展也大有裨益。

第二,概念驱动的教学不只适用于IB 课程。因为概念使学生的思考更加深刻和严谨,能帮助他们建立超越学科界限的理解,拓宽了他们知识的广度和深度,因此,它适用于每一种课程、每一个学科的学习和探究。

第三,概念驱动的教学对师生的要求更高,采用该模式的学校既面临一定的挑战,同时又迎来不可多得的发展机遇。概念驱动教学的有效实施,需要学校大力培养具有专家思维和素养的教师,并在学校营造支持性的文化,这样才能充分发挥概念驱动的教学的作用。

最后,IB 课程可以与国家课程高效融合。IBO 中国区发展区域经理姜艳曾经做过一个研究,她对比了 PYP 的数学标准和中国的《数学课程标准》,发现两者有80%~90% 的内容是一样的。《语文课程标准》和 PYP 的语文课程标准也非常接近。这也给学校提出了一个更高的要求:如何有效地将 IB 课程与国家课程完美融合?如何将国家课程中的内容更好地融入到IB 的超学科探究中去?这需要每所 IB 学校付出更多的努力。

(本文作者单位系上海市民办尚德实验学校)